こんなお悩みありませんか?

- 頭にモヤがかかっているような感覚がある

- いつも体調がすぐれない

- 疲れやすい

- 季節の変わり目に体調が悪くなる

- 体調は良くないが病院では異常なし

そもそも自律神経失調症とは⁇

自律神経失調症の定義がそもそもないようです。

症状も個人差があり

- 慢性的な疲労

- ふらつき

- イライラ

- 不安感

- 食欲低下

- 憂鬱になる、やる気が出ない

など多岐に渡り、目に見えない症状がほとんどです。

病院などではその原因を

- 体質によるもの

- ストレスによるもの

- 精神症状によるもの

に分類していますが、確定診断をすることも困難で、治療法も確立したものがないのが現状です。

そのため、根本治療ではなく、発症している症状に合わせて薬を服用したり、生活リズムを変えるなどの対処療法でなんとかその日を生活しているという方が多いようです。

そもそも自律神経とは交感神経と副交感神経のはたらきによる生きるための最低限の機能のことです。例えば

- 酸素を取り込み二酸化炭素を排出する呼吸

- 食べたものをエネルギーに変え、消化し、排泄する代謝機能

- 全身に血液を送り届ける循環機能

- 環境に合わせて体温を一定に保つ保温機能

- 時間や環境によって身体を活動させやすくする内分泌機能

これらは手足を動かす、考えるなどのように自分の意志で行えることではなく、無意識に身体が環境や状況に適応できるように自律神経が各々の器官を交感神経であれば活動的に、副交感神経であれば休息的にコントロールすることで実現できています。

しかし、現代医学では呼吸器、消化器、循環器、など症状のある器官を検査することは出来ますが、これらをコントロールしている自律神経の機能を画像化、数値化することは出来ない(内分泌は血液検査で分かることもありますが、器質的疾患を伴うことが多いです)ため、症状を抑えるための投薬による治療を行っています。

もちろん、それにより症状が改善された、以前より症状が軽くなってきている、という方もいる反面、

施術が身体のタイプに合っておらず、根本的な原因を解決出来ていないために

- 以前よりかは症状が良くなったが、まだ痛みが残っている

- あまり症状が変わらない

- 筋肉をほぐすのを忘れてしまったり、施術を受けないでいると、症状がぶり返してしまう

- 自分に合った装具や薬に出会えない

といった方も多いようです。

ですが、東洋医学では西洋医学とは違う観点から自律神経が失調している状態やその原因を表しています(独特な表現などがあるのでわかりやすくイラストも交えて紹介していきます)。

東洋医学では、自律神経失調症を「身体が自然と不調和な状態」としています。

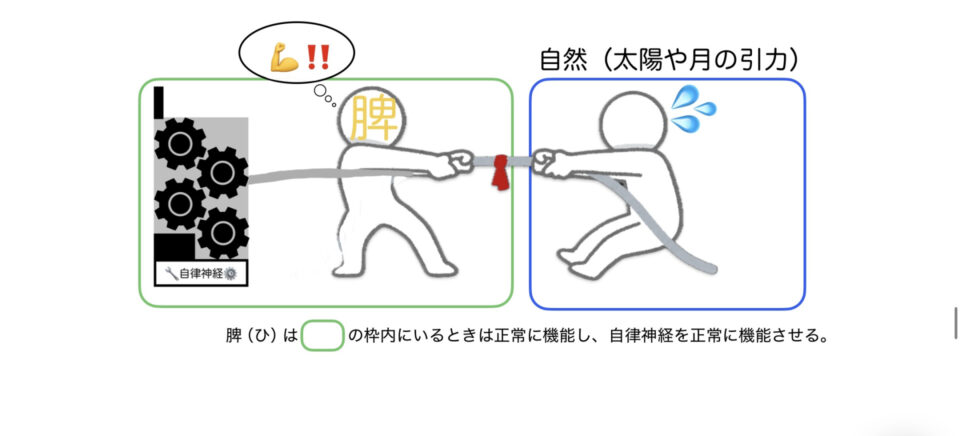

地球には太陽や月の引力があります。

この引力は潮の満ち引きなど地球上に様々な影響を及ぼしていますよね。

それが地球にいる人の身体にも影響していると言われています。

実は人にも生命活動を維持するために太陽や月と同じように引力があります。

太陽や月の引力に対抗して、身体のあるところが綱引きをすることで、自律神経を守り、自身の体調を保っているということになります。

その「あるところ」とは東洋医学の五臓のひとつである「脾(ひ)」(消化器系の機能を意味する)が担っているとされています。

脾は胃や腸、膵臓などの消化器の消化能力や代謝能力を意味します。

この「脾」の機能が正常であれば、自律神経のはたらきも正常に機能し、健康を保つことができます。

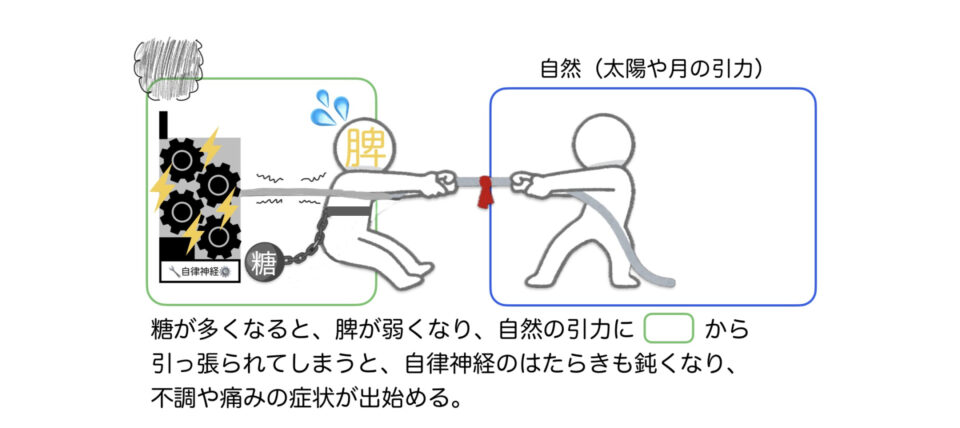

しかし、脾の引力が弱くなると、自然の引力に引っ張り出され、自律神経も正常に機能しなくなり、天候や季節、環境の変化に対応しにくくなるなど、様々な身体の不調が出始めます。

脾の引力が弱くなる原因のひとつに糖の過剰摂取などがあります。

この状態を東洋医学では「自然との不調和」といい、いわゆる自律神経失調症としています。

実は自律神経の機能を担う「脾」のはたらきが鈍くなる機序や原因は身体のタイプごとにあります。

西洋医学では、上記のように自律神経失調症を分類して、それぞれの対処法がありますが、

東洋医学的な見方をすると、更に細分化して分類することが出来ます。

(実際にどのように施術していくのかは当院施術についてからご覧になれます。)

それにより、先程のように自律神経のはたらきが鈍くなり不調繰り返している場合は、このようなタイプ別の原因を鑑別し、施術することで解決の糸口が見つけることができるかもしれません。

どの身体のタイプでも自律神経のはたらきが鈍くなることで不調が出ることもありますが、

今回はその中でも不調の原因をつくりやすい身体のタイプを3つ、それぞれ

・自律神経のはたらきが鈍くなり、症状を引き起こすのか、

・そんなとき身体には他にどんな反応が出ているのか、

・それに対してどのような施術をしていくのか

をご紹介していきます。

.

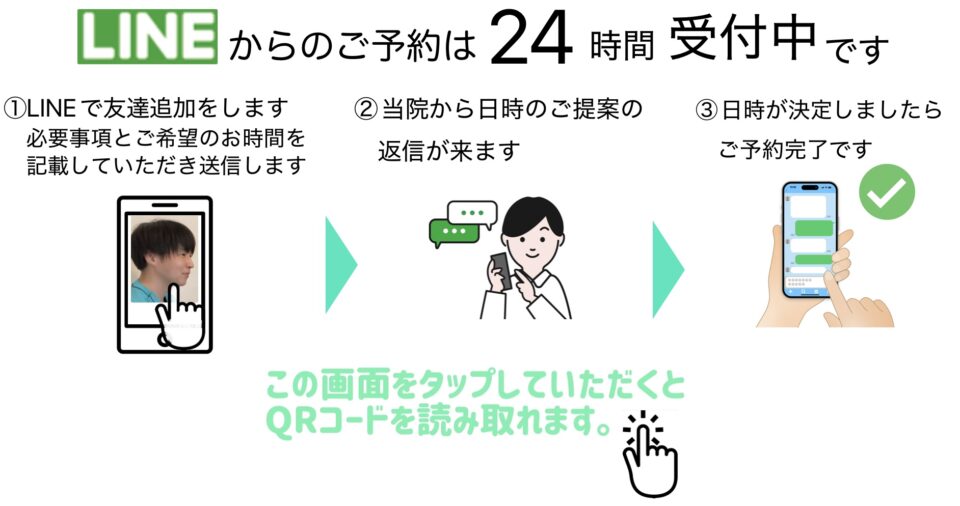

\今だけ限定!HPからのご予約に限り/

.

毎月 先着5名様限定で

ご予約時に「HP見た」とお声かけください

営業時間

10:00〜19:00

※初診の方は最終18:00〜

土日祝日も診療

①身体の糖化と糖代謝異常タイプ

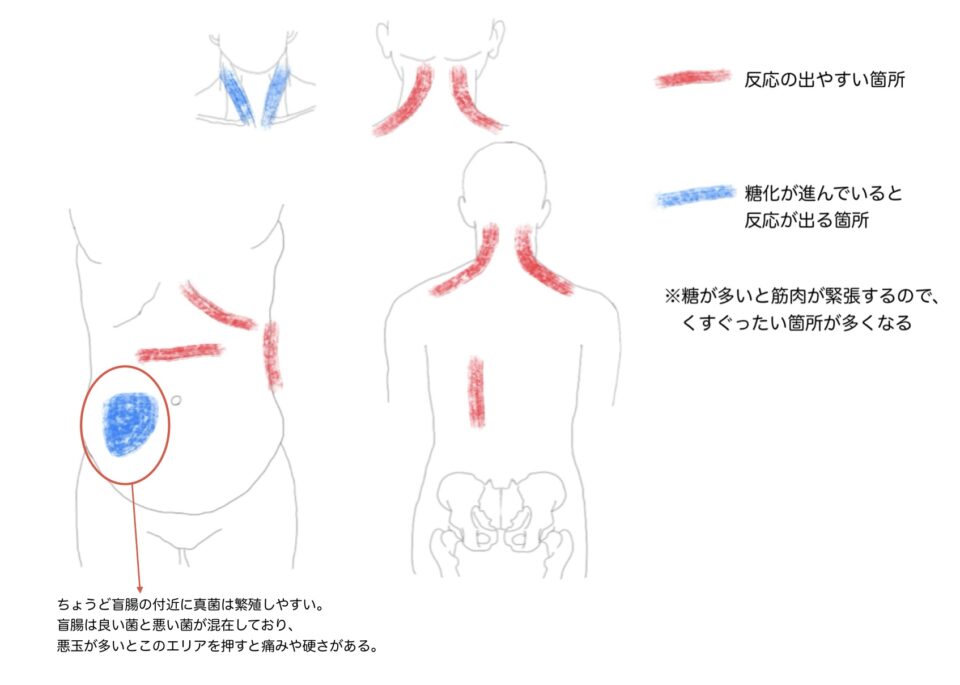

腹診を行うと以下のような箇所に反応が出ることが多いです。

東洋医学では「五味(ごみ)」という、

その味覚のものを摂りすぎると、特定の臓器の機能を落としてしまう、という考えがあり、

「脾」の「五味」は「甘(かん)」という甘いものを示しています。

つまり、糖質を多く摂ると、「脾」が弱くなり、自身の引力も弱くなり、外界の影響に振り回されやすくなる、ということです。

②眼精疲労による脳下垂体お疲れタイプ

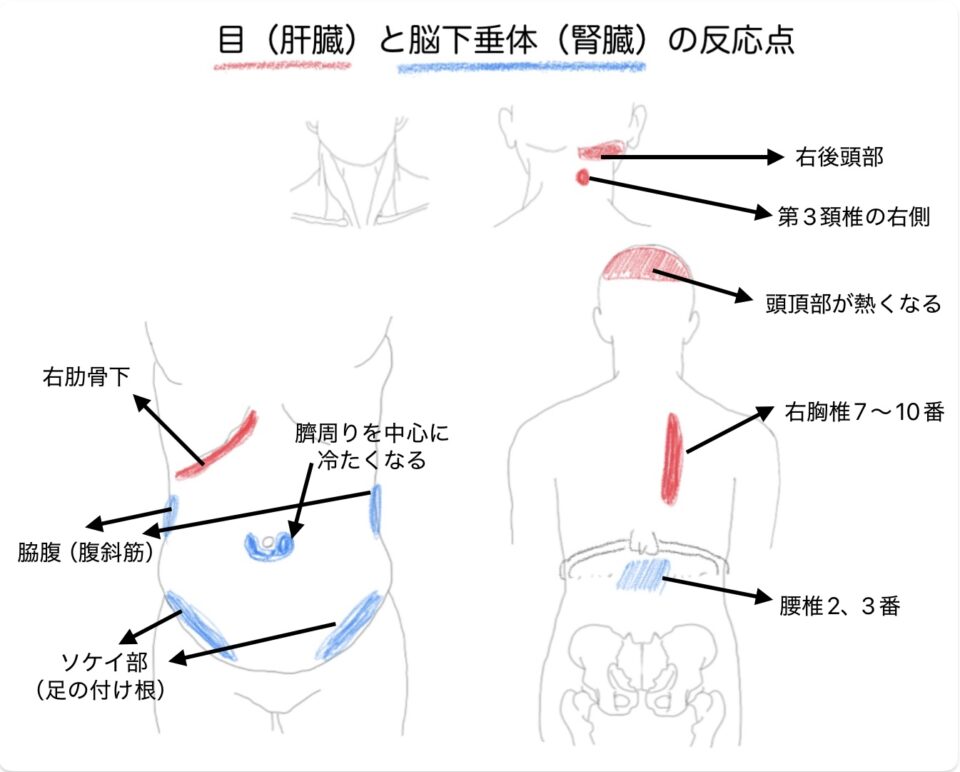

腹診を行うと以下のような箇所に反応が出ることが多いです。

目は五臓のひとつである「肝」と関わりがあるとされています(五行のなかの五官で「肝は目に開竅(かいきょう)す、とされています)。

「肝」は「脾」と相克関係(肝のはたらきが強くなると、脾のはたらきを弱くさせる)にあり、肝にとって有害なものを取り過ぎると、脾に影響します。そのひとつが眼精疲労です。

その他にも「肝」に影響するのがアルコールや薬、添加物などがあります。

また、眼精疲労により脳下垂体からのホルモンの分泌が不安定になることも自律神経のはたらきを鈍くさせてしまいます。

③脾胃虚弱、胃の消化機能低下タイプ

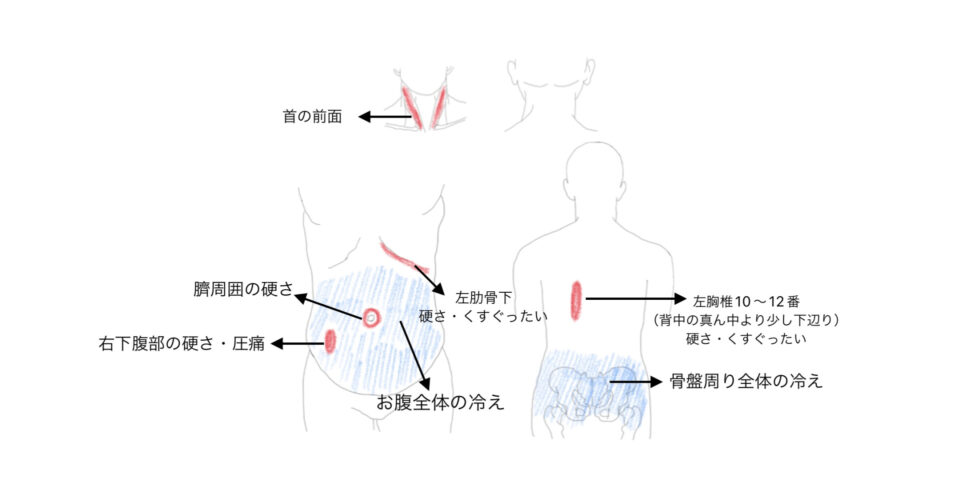

腹診を行うと以下のような箇所に反応が出ることが多いです。

胃の経絡は目からスタートして足に行きます。

そして、スネの筋肉の上にはたくさんの胃のツボがあり、スネの筋肉を使うことで胃の消化力が上がります。

しかし、歩いたり、あるいは走ったりせずにスネの筋肉を使わないでいると、消化能力が低下し、胃だけでなく、脾の力も落ちてしまいます。

補足:動物、例えば馬は足を骨折すると命に関わると言われています。これは歩けなくなることで、食べたものを消化することができなくなり、エネルギー不足が原因で命を落とす、と言われています。

人間は死まではいかないまでも、生命活動をする上で消化能力が落ちることは自律神経の乱れだけでなく、様々な身体の不調の原因となります。

どんな施術?

それぞれのタイプに合った経穴(ツボ)を使い、組み合わせることで、以下のような効能があり、腹診や主訴の反応を軽減していきます。

(詳しくは当院の施術についてにあるどんな施術をする?からご覧になれます)

①身体の糖化と糖代謝異常タイプ

膵臓機能の回復(身体に溜まった糖の除去と糖代謝UP)

腸内環境の回復 免疫機関の回復など

+普段の生活の糖質コントロール

糖代謝を上げることで脾の機能も上がります。それにより腸内環境も変わるので、天候の変化による不調(くもりや雨の日に体調が悪くなるなど)が以前より程度や発症の頻度が減り生活するのが楽かも、と実感されることが多いです。

②眼精疲労による脳下垂体お疲れタイプ

目の回復 肝機能の回復(目の回復に関係)

下垂体の機能回復 内臓を引き上げる

+メグリズムなどで目を温める

目が回復することで肝の機能も保たれ、結果的に脾のはたらきも整います。また脳下垂体からのホルモンの分泌も安定するので、睡眠の質が良くなる、朝の目覚めが良くなることが期待できます。

また骨盤周りの筋肉が動きやすくなるため,歩幅が大きくなり歩きやすくなる,などの効果が出ることも良くあります。

③脾胃虚弱、胃の消化機能低下タイプ

消化機能の回復 腸内環境の回復 内臓を引き上げる

免疫機関の回復 気の流れの調整など

+普段の食事で消化の良いものを摂る

胃と脾の経絡の流れが良くなるため、消化能力が上がる、お腹が空く、排泄がしっかりできるようになるなどの効果が期待できます。

また前・後脛骨筋がしっかり使えるようになるので、歩きやすくなったり、

内臓の位置も戻るため、今まで姿勢を正しているつもりだか、実際にできているかわからない、といったことが徐々になくなり、立っている時の身体の重心や、足の指が地面につく感覚、などが分かるようになっていきます。

当院ではあなたがどのタイプなのかを検査、判別して施術を行います。

それにより、他で症状が軽減しなかった、もしくは薬を服用しているけど、症状が変わらないという方を根本的に改善します。

もし、不調で悩まれていたら、まだこのようなところにフォーカスして施術をしていないために、痛みや不調が長引いている可能性があるので、是非一度ご来院いただき、ご自身が現在どんな状態なのかを今一度立ち返り、一緒に治していきましょう。

お電話ありがとうございます、

かがみ鍼灸治療院でございます。