- 顔から汗をかきやすくなる

- 触れるとお腹から足が冷えている

- 暑さや寒さを感じやすい

- 身体がむくみやすく、怠さを感じやすい

- 足腰に力が入りづらく、身体が不安定な感覚がある

このタイプは、生命力の源となる腎の機能が弱くなっているタイプです。

腎は生まれたときに授かるエネルギーと言われ、加齢に伴いそのエネルギーが乏しくなる傾向があるため、人間が生きていく中で最も失われやすいエネルギーです。それが身体の冷えやストレス、場合によっては糖代謝などの影響により加速して、身体の不調や痛みが出るのがこのタイプです。

身体に水が溜まりやすく、むくんだり、熱のバランスや身体を一定にする機能が崩れて

体温調節やホルモンバランスが不十分になる原因にもなります。

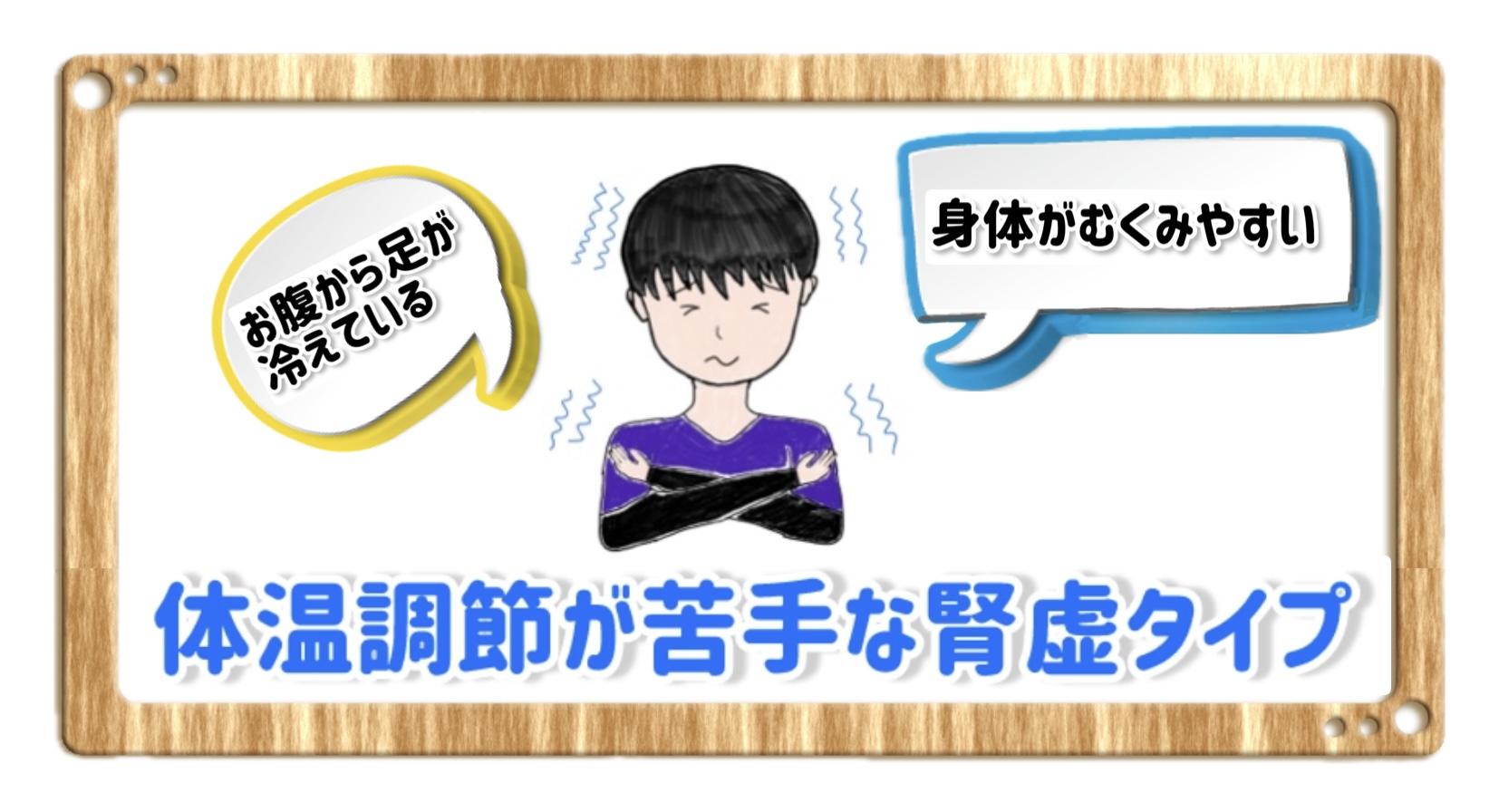

腹診では以下のような箇所に反応が出ます。

お腹の反応

主に内臓下垂の反応が出ます。

特徴的なのは臍から下腹部に力がなくなり、フワフワとして抵抗感がなくなります。

また、それに引っ張られるように左右の肋骨下や脇腹、足の付け根であるソケイ部を押すと痛みが出たり、

副腎という腎臓の上に載っているホルモンを放出している器官の反応として臍周りを押すと痛みや冷えがあります。

背中の反応

左右の腰椎2、3番辺りに硬さや痛みが出ます。

ちょうどこの真裏あたりが腎臓や副腎の高さになります。

体温調節と腎との関係

その前に現代医学的な観点から体温調節がどのようにされているかをみていきましょう。

人間の体温は気温や環境に合わせて、適応していますが、

自律神経のはたらきに不具合があったり、

体温調節に関するところ(脳下垂体や副腎皮質などのホルモン)の疲労により、

体温調節がうまくいかなくなるということが多いようです。

※体温調節の司令塔は脳の視床下部というところですが、視床下部に機能異常がある場合、器質的病変(腫瘍や脳血管障害など)によるものなのでここでは割愛します。

また、脳下垂体や副腎皮質の器質的病変によるものもここでは割愛します。

つまり、体温調節がうまく出来なくなる原因は、

・自律神経の乱れ

・副腎皮質や脳下垂体の疲労

によるものが多いということです。

これらの原因については現代医学では医学的な所見で確定診断があることは少なく、

それぞれの定義はないようです。

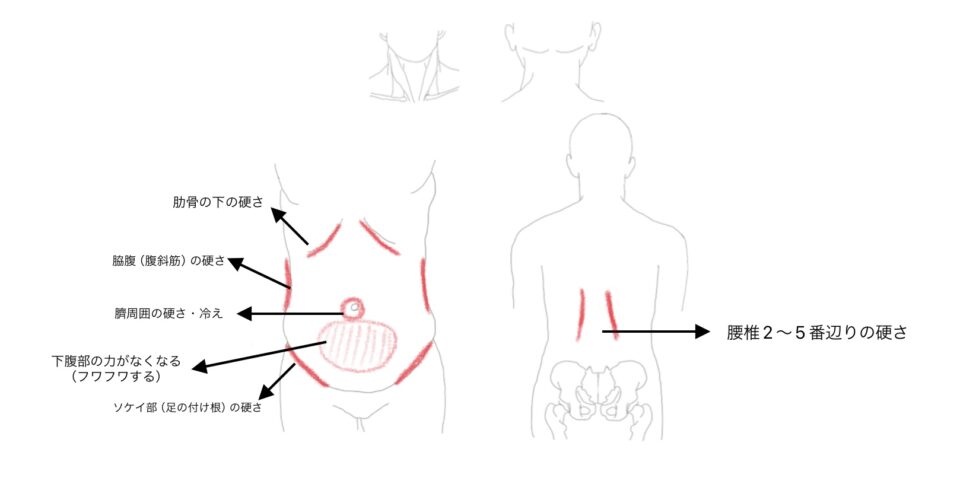

東洋医学では「心」と「腎」が体温調節をしている

東洋医学では、

身体を温める作用があるのは「心」、

身体を冷やす作用があるのは「腎」、としています。

これらのはたらきは、

身体が熱い時には「腎」の作用で冷やす、

逆に冷たい時は「心」の作用で温めるなど、相反するはたらきをしています。

また,「心」が働くときは「腎」に冷やす作用を抑制し

「腎」が働くときは「心」の温める作用を抑制します。

このように一見正反対のはたらきをしているように見えるもの同士でも、

身体の中では時に一緒にはたらいて、身体の機能を維持しています。

しかし、この両者が一緒にはたらかなくなったり、どちらかの勢力が落ちてしまうと、バランスが崩れてしまい、

「腎」の作用が乏しくなり、身体を冷やせずに熱症状が強くなると、

身体が火照る(場合によってはホットフラッシュ)やイライラ、発汗などの症状が、

「心」の作用が乏しくなり、身体を温められず冷えの症状が強くなると、

手足が冷える、むくむ、代謝が落ちるなどの症状が出るようになります。

このような状態を東洋医学では「心」と「腎」がうまく機能せず、体温調節に不具合があるという意味で、

「心腎不交」と言います。

下のイラストは真ん中は正常,左右は2つのタイプの心腎不交です。

どちらのタイプの「心腎不交」でもほとんどは身体、特にお腹から足の冷えが原因となります。

それにより、足に行くはずの血液が行き場を失い上半身に来てしまい、その結果上半身に熱症状が出ます。

イラスト左の腎陰虚では,身体を冷ます腎の「水」が不足しているので,心の「火」の勢力が強くなっている「ように」見えるので,身体が熱を帯びている「ように」感じるため,手足が火照っているように感じます。

これを「虚火」といいます。

冒頭でも紹介したように腎のエネルギーは失われやすいので、それとともに身体を冷やす作用も失われやすくなり、このような症状が出やすくなります。

それに対し,右のイラストではストレスや肝などの影響により心がオーバーヒートを起こし,腎の冷ます作用が追いつかなくなり,熱が上昇し,ホットフラッシュや突然の発汗などの原因になります。

これを↑の「虚火」に対して「実熱」といいます。

この2つのタイプはコインの裏表のように周期的に現れることもあります。

また、「脳」と「腎」には関係性があるとされています。

脳は腎のエネルギーである腎精(先天の精)により生成・活動するので、腎虚になると脳下垂体そのものの機能にも影響します。

脳下垂体についてはこちらをご覧ください。

どんな治療をする⁇

・腎機能の回復

・内臓を引き上げる

・機能が流れの調整

・呼吸器系の回復

+お腹を冷やさないようにする(冷たい飲食物を控えるなど)

これにより上記のような腹診の反応が経穴の効果により軽減・もしくは消失し、場合によってはその場で症状も軽減することもあります。

内臓が引き上がることで、内転筋や腹筋に力が入りやすくなります。それにより姿勢が良くなり,腰痛の軽減や手足の冷えや火照りも以前より楽かもと実感されることが多いです。

また,足への血流も良くなることで体温調節も徐々にできるようになります。

※このタイプによる症状は回復するまでの期間は他のタイプと変わりませんが,症状の進行具合により,姿勢や寒がりの回復の速度が大きく変わってきます。

症状の出始めであれば,効果を実感するまでは時間がかかりませんが,お腹から下の冷えが強く,それらが慢性化している場合には効果を実感できるまでに時間がかかることが多いです。予めご了承いただきますよう宜しくお願い致します。

体温調節が苦手な腎虚(じんきょ)タイプにおすすめのセルフケア

まずは足に血液がしっかり行くような状態にすることが重要です。

また、普段の生活では

・冷たい飲食物摂る

・お腹から足を冷やす

・糖質過多(筋肉の働きを抑制し、代謝が落ちます)

などは特に気をつけるようにしましょう。

また、入浴時にしっかり温まるよりも、もう少し浸かっていたかったなぁ…くらいをお試しすることをおすすめします。

しっかり温めてしまうと、その後も体温は上がり続け、やがて体温が高すぎると判断されてしまい発汗し、かえって体温を下げてしまうからです。

もう少し浸かっていたかったなぁ…くらいでお風呂から出ると、そこから徐々に体温を上げていくので、結果身体が暖かいままでキープされます。

これは身体を冷ます作用である「腎」の作用が乏しい方におすすめなので、入浴後に冷えをすぐに感じる場合は湯船に浸かっている時間が長い可能性があります。

逆に身体を温める「心」の作用が乏しい方は長湯をした方が良いのですが、その際は入浴後でもドライヤーや足湯、上着を着込むなどの保温処置ができるので、まずは症状を悪化させないために、長湯を避けることをおすすめしています。

また、心腎不交では「頭寒足熱」とは反対に頭が熱く、足が冷たいという逆転現象が起きているため、

足を温めて血液が足先まで行くようにルートを確保して、頭の熱を取るように頭のてっぺんを保冷剤などで冷やすことも効果的です。

特に身体が冷えてお風呂で良く温まったのに、なぜかふらついたり、気分が悪くなるなどの症状が出やす方の対処法としてもおすすめです。

お電話ありがとうございます、

かがみ鍼灸治療院でございます。