現代医学ではレントゲンやエコー検査,MRIや血液検査,疾患への特別な検査などなど…多種多様な検査がありますが,このような検査機器がなかった時代にこれらの検査の代わりに行われていた検査方法です。

現代の検査方法のように数値化や画像化することは困難ですが,

脈診や腹診は今も変わらず有用な検査方法です。

しかし,施術を受けている患者さんからしてみたら,

「この検査って必要?」

「この検査で何がわかるの?」

という疑問もあると思います。

そんな疑問にお答えして,納得したうえで検査を受けていただきたく,

脈診や腹診とは何なのか,

どんな意味合いがあるのか,

どんなことを検査しているのか,

ということをご紹介させていただきます。

脈診でわかること

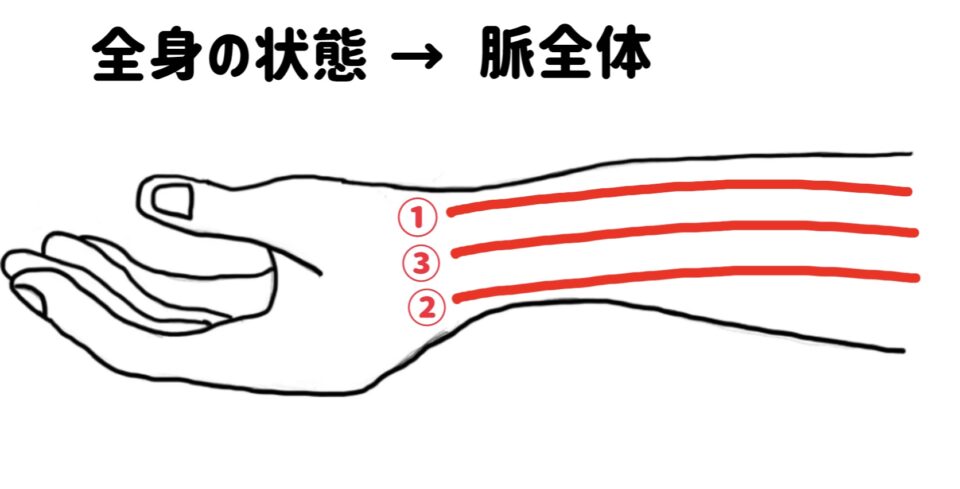

全身の状態から各臓器の状態を把握するための重要な検査となります。

全身の状態は脈全体で検査をします。

具体的には脈を1、2、3の深さでしっかり触れられるかどうかや、その脈状、脈の太さから全身の状態を検査していきます。

ちなみに,この中で重要なのは③の深さの脈状です。

これは「胃の気」といい,その人の消化力や環境とのバランスなどの生命力に直結する力がどうなっているかがわかる脈でもあります。

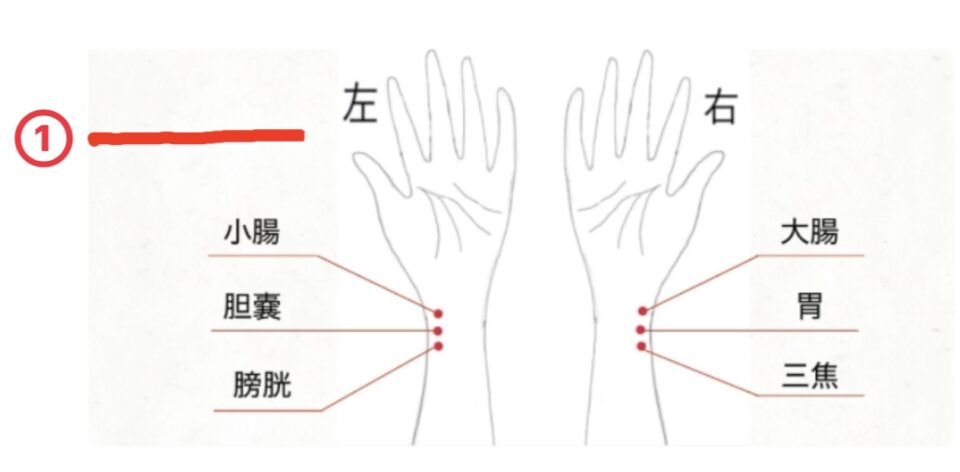

また,指の位置にもそれぞれ意味合いがあります。

各臓器の状態は手首にある6箇所の各部位によって判断していきます。

先ほど全身の状態を見た時の1の深さでは以下のような6箇所の臓器の状態を検査しています。この時も脈状や強さなどから、各臓器の状態をみていきます。

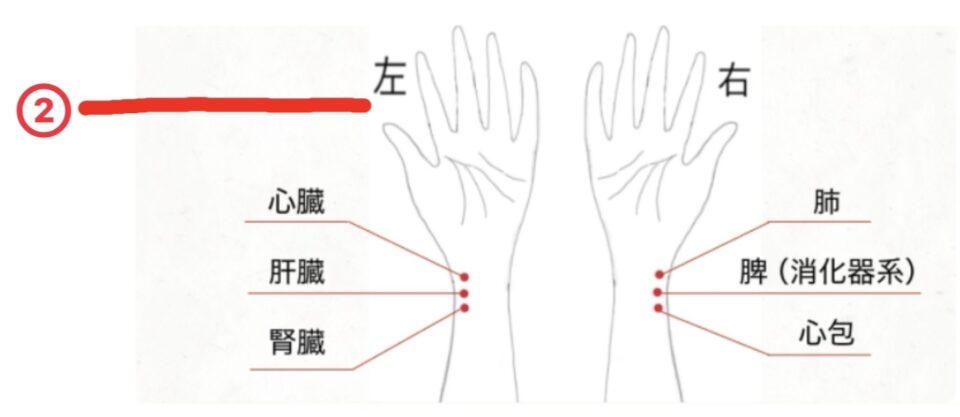

同様に2の深さでは以下のような6箇所の臓器を検査をしています。

腹診とは?

腹診では、より具体的な臓器の状態を見ることができるので脈診と同じく重要な検査となります。

それぞれの箇所の反応によってどのような臓器の状態か、またその意味合いがわかります。

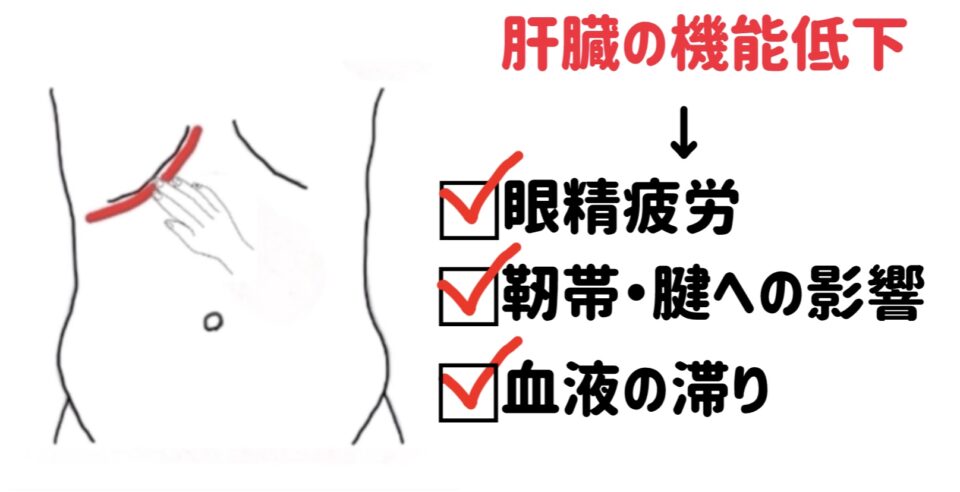

どのように見ていくのかというと、例えば

右の肋骨の下辺りを軽く押した時に痛みや、筋肉の硬さなどがあると、肝臓の機能低下があると考えられます。

肝臓の機能低下は

- 眼精疲労

- 靭帯・腱への影響

- 血液の滞り

を起こす原因となることがあります。

もう一つ例を出してみましょう。

今度は左の肋骨の下辺りを軽く押した時に同じように痛みや筋肉の硬さなどがあると、膵臓の機能低下があると考えられます。

膵臓の機能低下は

- 筋肉への影響

- 粘膜系の異常

- 自律神経の乱れ

を起こす原因となることがあります。

このように腹診は、肝臓の機能低下や膵臓の機能低下などの身体の状態を表す地図のような役割をします。

先ほどの脈診と腹診のダブルチェックを行うことで、より精度の高い診断ができ、原因特定への近道になるので,脈診や腹診は鍼灸での施術を行ううえで重要な検査になります。

この検査がどのように施術に生かされるのかは動画にしてみたので,是非ご覧ください↓

(クリックするとYouTubeで再生されます)

お電話ありがとうございます、

かがみ鍼灸治療院でございます。