こんなお悩みありませんか?

- 歩いている時に足裏が痛くなる

- 長時間立ちっぱなしでいると足裏が痛くなる

- 走ると足裏が痛くなる

- スポーツなどでジャンプをすると痛くなる

- 朝起きて一歩を踏み出すと痛い

足底筋膜炎は日本の全人口の役10%の方が悩んでいる症状です。

ランニングなどの足に負担のかかるスポーツをしている方に多いため、10〜20代に好発するとされていますが、立ちっぱなしや歩くことが多い方にも症状が出やすいため、仕事や環境などで罹患されることもあり、40〜60代にも一般的な症状とされています。

そもそも足底筋膜炎とは?

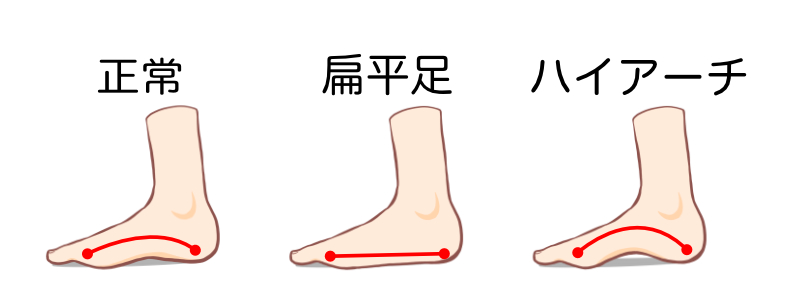

足裏には地面からの反発を吸収できるように、ドーム状になっています。この形状を作っているのが足底筋群と呼ばれている足裏の筋肉です。

このドーム形状が何らかの原因で崩れ、地面からの反発に対応できなくなり、足底筋群に負担がかかることで足裏に痛みが出るのが足底筋膜炎です。

原因として多いのが、扁平足やハイアーチといった足の形状にあります。これらは

- 体重のかかりかた

- 足の筋肉のバランス

- 足底筋群の継続的な疲労

などによって引き起こされます。

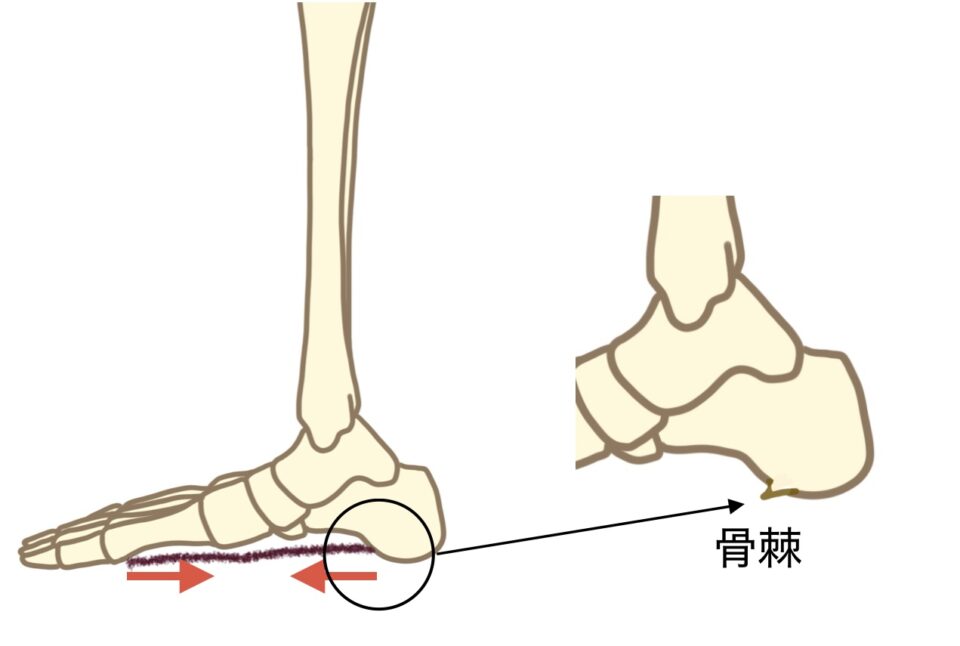

また、長年足底筋膜炎を患っていると、足底筋群が付着部の骨を引っ張って、骨の一部を剥がしてしまい「骨棘(こつきょく)亅をつくってしまうこともあります。

症状も足底筋膜炎と似ていますが、この場合、レントゲンを撮ると確認できます。

ここまで症状が長引いてしまうと、痛みが引くまで時間がかかってしまうため、症状が長期化されてしまっている場合はまず病院での検査をして、病院の治療と並行することをお勧めする場合もありますので、あらかじめご了承頂くようお願い致します。

足底筋膜炎でも骨棘の場合でも処置は同じで、足底筋膜にかかる負担を軽減するために、

・靴にインソールを入れる

・姿勢を気をつける

・筋力トレーニングをする

・疲労した筋肉をほぐす

などなど

といった対処法をすることが多いようです。

もちろん、それにより症状が改善された、以前より症状が軽くなってきている、という方もいる反面、

施術が身体のタイプに合っておらず、根本的な原因を解決出来ていないために

- 以前よりかは症状が良くなったが、まだ痛みが残っている

- あまり症状が変わらない

- 筋肉をほぐすのを忘れてしまったり、施術を受けないでいると、症状がぶり返してしまう

- 自分に合った装具や薬に出会えない

といった方も多いようです。

上記で書いたように足底筋膜炎は

- 体重のかかり方

- 足の筋肉のバランス

- 足底筋群の継続的な疲労

という、骨や関節、靭帯の異常ではなく、足裏を含む足周りの筋肉の硬直により発症することがほとんどです。

実はこの足裏を含む足周りの筋肉の硬直する機序や原因は身体のタイプごとにあります。

西洋医学では、上記のように足底筋膜炎を分類して、それぞれの対処法がありますが、

東洋医学的な見方をすると、更に細分化して分類することが出来ます。

(実際にどのように施術していくのかは当院施術についてからご覧になれます。)

それにより、足底筋膜炎の症状が長引いていたり、繰り返している場合は、このようなタイプ別の原因を鑑別し、施術することで解決の糸口が見つけることができるかもしれません。

どの身体のタイプでも足底筋膜炎の症状が出ることがありますが、

今回はその中でも足底筋膜炎の原因をつくりやすい身体のタイプで

・直接、足裏の筋肉に影響するタイプを3つ

・身体の構造から影響するタイプを2つ

それぞれ

・なぜ足底筋膜炎を引き起こすのか、

・そんなとき身体には他にどんな反応が出ているのか、

・それに対してどのような施術をしていくのか

をご紹介していきます。

※身体の構造から影響するタイプを2つはこのページだけでは書ききれなかったので、別ページにて紹介します。

このページの最後にリンクを貼りますので、そこからご覧いただきますよう宜しくお願い致します。

.

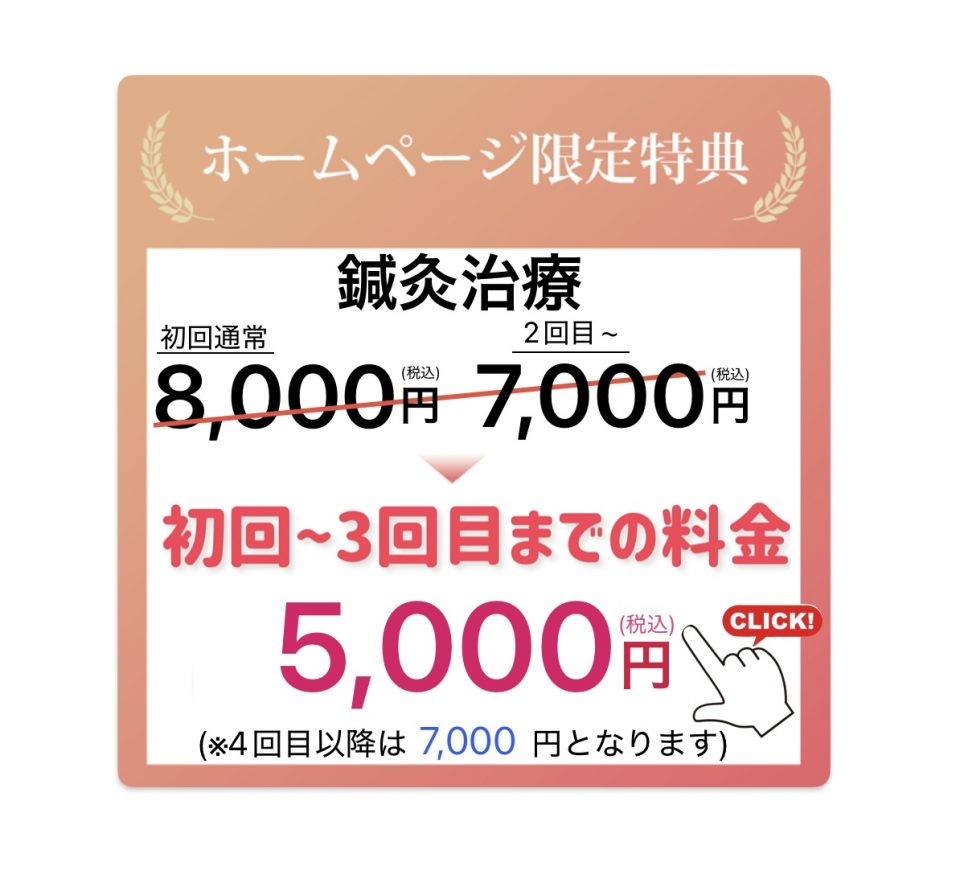

\今だけ限定!HPからのご予約に限り/

.

毎月 先着5名様限定で

ご予約時に「HPを見た」とお声かけください

直接、足裏の筋肉に影響するタイプ

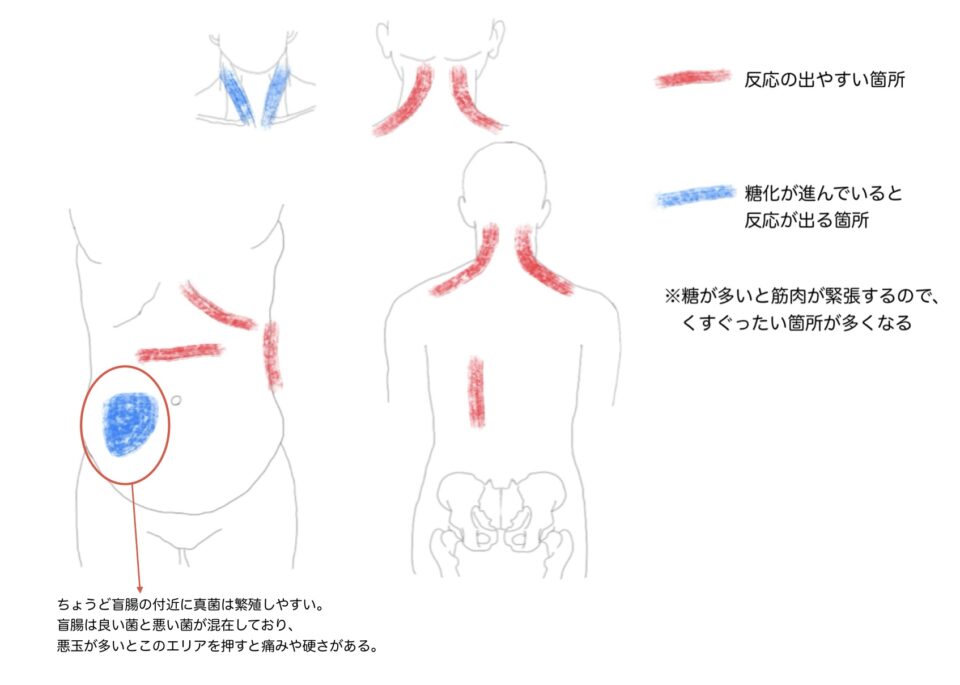

①身体の糖化と糖代謝異常タイプ

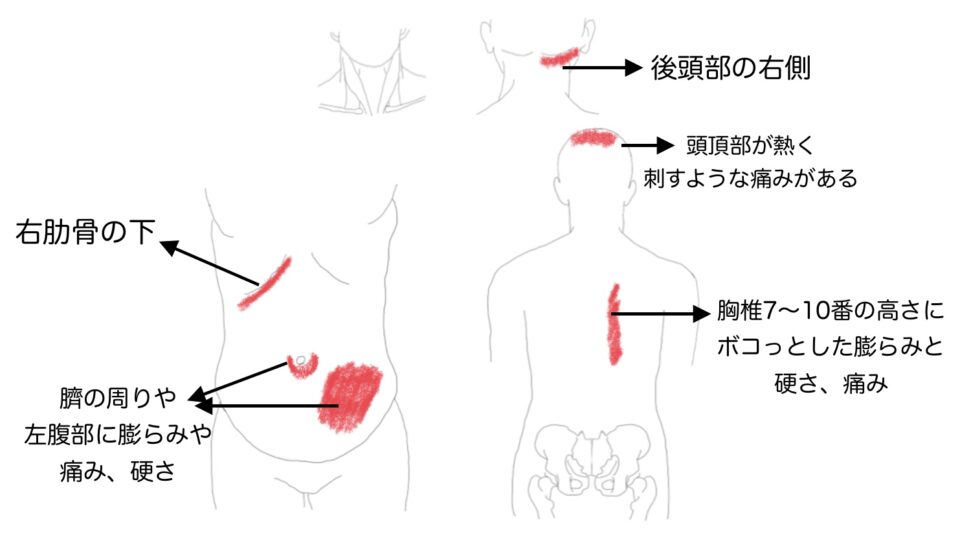

腹診を行うと以下のような箇所に反応が出ることが多いです。

糖は摂取し過ぎると身体に蓄積して、筋肉を硬くする性質があります。それにより足周りの筋肉も硬くなりやすくなります。

最近では、糖尿病が足底筋膜炎のリスクファクターとも言われています。

また、糖が多いと自律神経が乱れやすく、天候の変化や季節の変わり目などに痛みが強くなる、疲労が取りづらい、あしがつりやすいなどが起こりやすくなるのもこのタイプの特徴です。

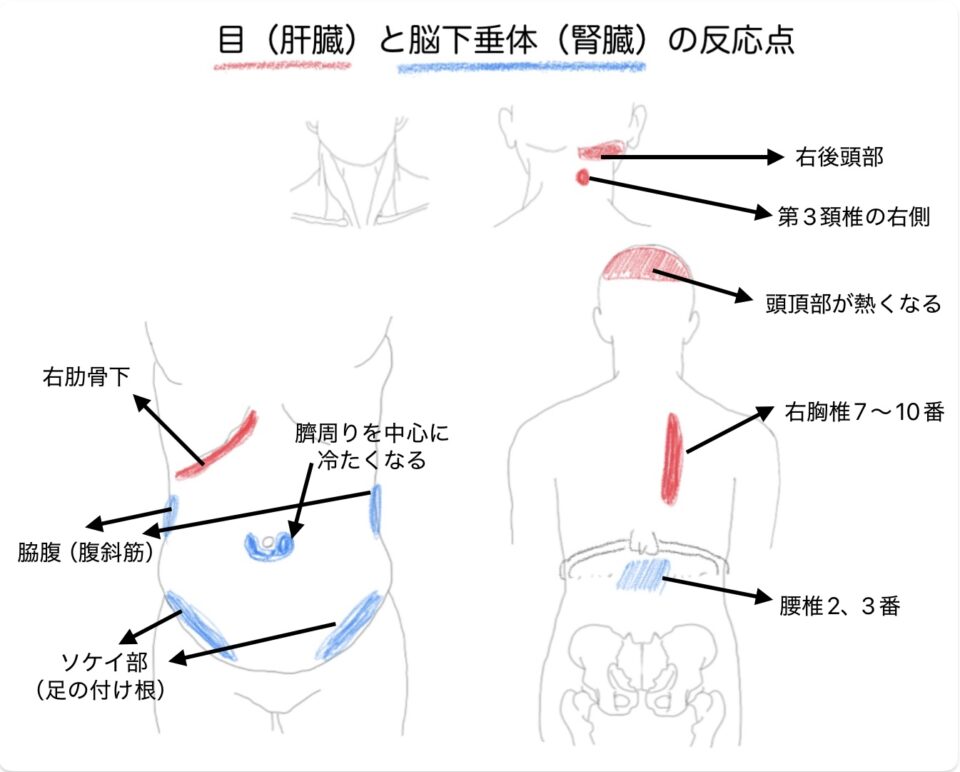

②眼精疲労による脳下垂体お疲れタイプ

腹診を行うと以下のような箇所に反応が出ることが多いです。

一見関係なさそうに見えますが、実は脳の疲労と足裏の筋肉の疲労に相関関係があります。

これは発生学からの見解で、人の形になる前、足裏と頭は近いところから発生しているとされていて、それが離れていても、脳と足裏の筋肉に反応が現れる、というものです。

例えば、パソコン作業で脳が疲労すると、足裏の筋肉が硬くなり、その状態でたくさん歩いたり、マラソンをすると地面からの反発が大きくなり、足底筋膜炎だけでなく、膝、股関節、腰などを痛める原因にもなることも臨床ではよくあります。

③血流の大敵、瘀血(おけつ)タイプ

腹診を行うと以下のような箇所に反応が出ることが多いです。

全身の筋肉への血流を阻害することで足にも影響し、その周囲の筋肉を硬くさせます。

瘀血は血液の滞りを意味します。この反応は主に左腹部に出ますが、血管の走行で肝臓に繋がる場所なので、肝臓にうっ血を起こしやすくなり、それにより鼠径部(足の付け根)が硬くなることで足への血流を阻害して発症します。

またこのタイプは痛みが鋭い、症状が慢性化しやすい、場合によっては患部が赤黒くなるなどの特徴があります。

どんな施術?

それぞれのタイプに合った経穴(ツボ)を使い、組み合わせることで、以下のような効能があり、腹診や主訴の反応を軽減していきます。

(詳しくは当院の施術についてにあるどんな施術をする?からご覧になれます)

①身体の糖化と糖代謝異常タイプ

膵臓機能の回復(身体に溜まった糖の除去と糖代謝UP)

腸内環境の回復 免疫機関の回復など

+普段の生活の糖質コントロール

これにより、まず足の筋肉の疲労が溜まりにくくなり、筋肉が緩むため、患部の痛みも軽減します。

また施術を続けていくと天候の変化による体調不良(頭痛などが)あった場合にも、以前より楽かも、と実感されることが多いです。

②眼精疲労による脳下垂体お疲れタイプ

目の回復 肝機能の回復(目の回復に関係)

下垂体の機能回復 内臓を引き上げる

+メグリズムなどで目を温める

足だけでなく、骨盤周りの筋肉の硬さなども軽減します。また、脳下垂体はホルモンを放出するところなので、睡眠の質が良くなる、朝の目覚めが良くなる、また骨盤周りの筋肉が動きやすくなることにより、歩幅が大きくなり歩きやすくなる,などの効果も期待出来ます。

③血流の大敵、瘀血タイプ

肝機能の回復 腸内環境の回復 頭の熱を下げる

身体のデトックス 気の流れの調整など

+解毒作用のあるシソやニラを摂る。

↪︎これにより、まず刺すような鋭い痛みが軽減し、押されても不快ではなくなります。

また、施術を続けていくと血色が良くなる、お腹の調子が良くなるなどの効果が出ることも良くあります。

※瘀血の施術は副作用(だるくなる〜酷いと蕁麻疹が出るまで)が出やすいので、一人一人の回復力に合わせて、副作用が出ないように注意して施術しております。

そのため、効果が感じられるようになる時間に個人差が出ます。

予めご了承いただきますよう宜しくお願い致します。

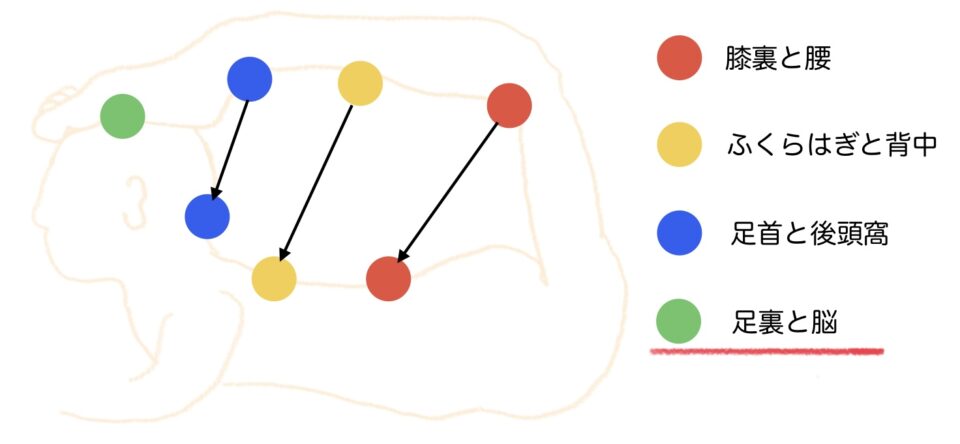

おすすめセルフケア

足底筋膜炎は特にスポーツをされている方、立ちっぱなしが長い方に多いので、足裏の筋肉自体をゴルフボールや青竹ふみなどでほぐすことも効果的です。

その際、痛みがあるところは避けて、痛気持ちいくらいに感じるところをほぐすようにしましょう。

足裏は二足歩行をしている以上、負担をかけやすい箇所なので,普段からケアしていくことをお勧めしております(私も15年程続けております)。

当院ではあなたがどのタイプなのかを検査、判別して施術を行います。

それにより、他で症状が軽減しなかった、もしくは薬を服用しているけど、症状が変わらないという方を根本的に改善します。

もし、不調で悩まれていたら、まだこのようなところにフォーカスして施術をしていないために、痛みや不調が長引いている可能性があるので、是非一度ご来院いただき、ご自身が現在どんな状態なのかを今一度立ち返り、一緒に治していきましょう。

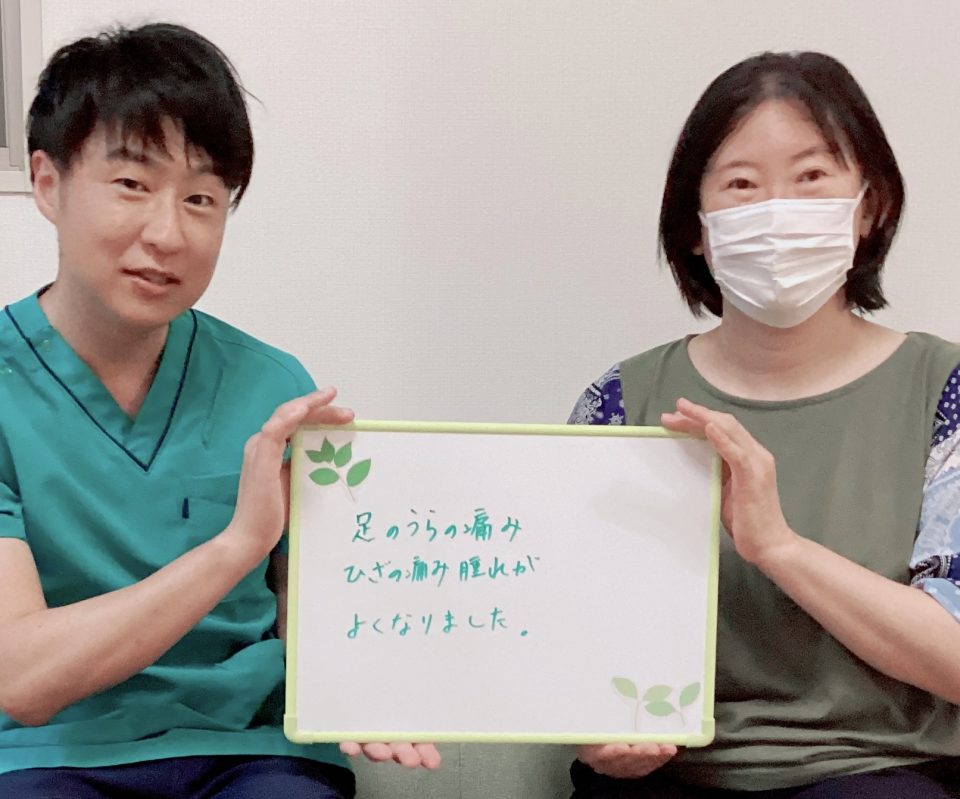

足底筋膜炎で困っていましたが、痛みなく歩けるようになりました。

数年前から足の裏が痛い足底筋膜炎で困っていましたが、痛みなく歩けるようになりました。

50歳女性です。数年前から足の裏が痛い足底筋膜炎で困っていました。

友人にここの鍼灸を勧められ通院。

痛みなく歩けるようになりました。

今も月2回ほど通い足以外の腰痛なども良くなり仕事を継続できとっても助かっています。

五月様

足底筋膜炎など、さまざまな困りごとに対応をしていただいています。

ぎっくり腰の治療に始まり、首肩の痛み、足底筋膜炎、腕の痛みなどなど、さまざまな困りごとに対応をしていただいています。

大倉山にいらした頃から、ぎっくり腰の治療に始まり、首肩の痛み、足底筋膜炎、腕の痛みなどなど、さまざまな困りごとに対応をしていただいています。

あざみ野を経てセンター南に移転されたため、私の自宅から遠くなってしまったこともあって頻繁には通うことが出来ませんが、今では体が悲鳴をあげる直前のタイミングでお伺いしています。

不調が現れている箇所だけでなく体全体のケアについていつもわかりやすく的確に教えてくださるので、とても助かっています。おかげでいつまでもおいしいお酒をたっぷりと楽しむことが出来そうです。これからもよろしくお願いします(^^)

奥村 晃一 様

お電話ありがとうございます、

かがみ鍼灸治療院でございます。