- 症状が慢性化しやすい

- 傷が治りにくい、内出血になりやすくなる

- マッサージや整体の効果が出にくく、受けても不快に感じることがある

- 顔色や肌色が赤黒くなりやすい

- お腹の調子を崩しやすい

このタイプは、文字通り、全身の血流を悪くしています。

瘀血とは大まかな解釈で静脈で起こるうっ血というイメージです。うっ血が起こる原因も様々ですが、全身の血管や筋肉、自律神経に影響し、不調や痛みの原因になります。

肝臓で起こりやすく、他の臓器にも影響するタイプなので、肝機能炎上、肝臓お疲れタイプと同じような

箇所に反応が出やすくなります。

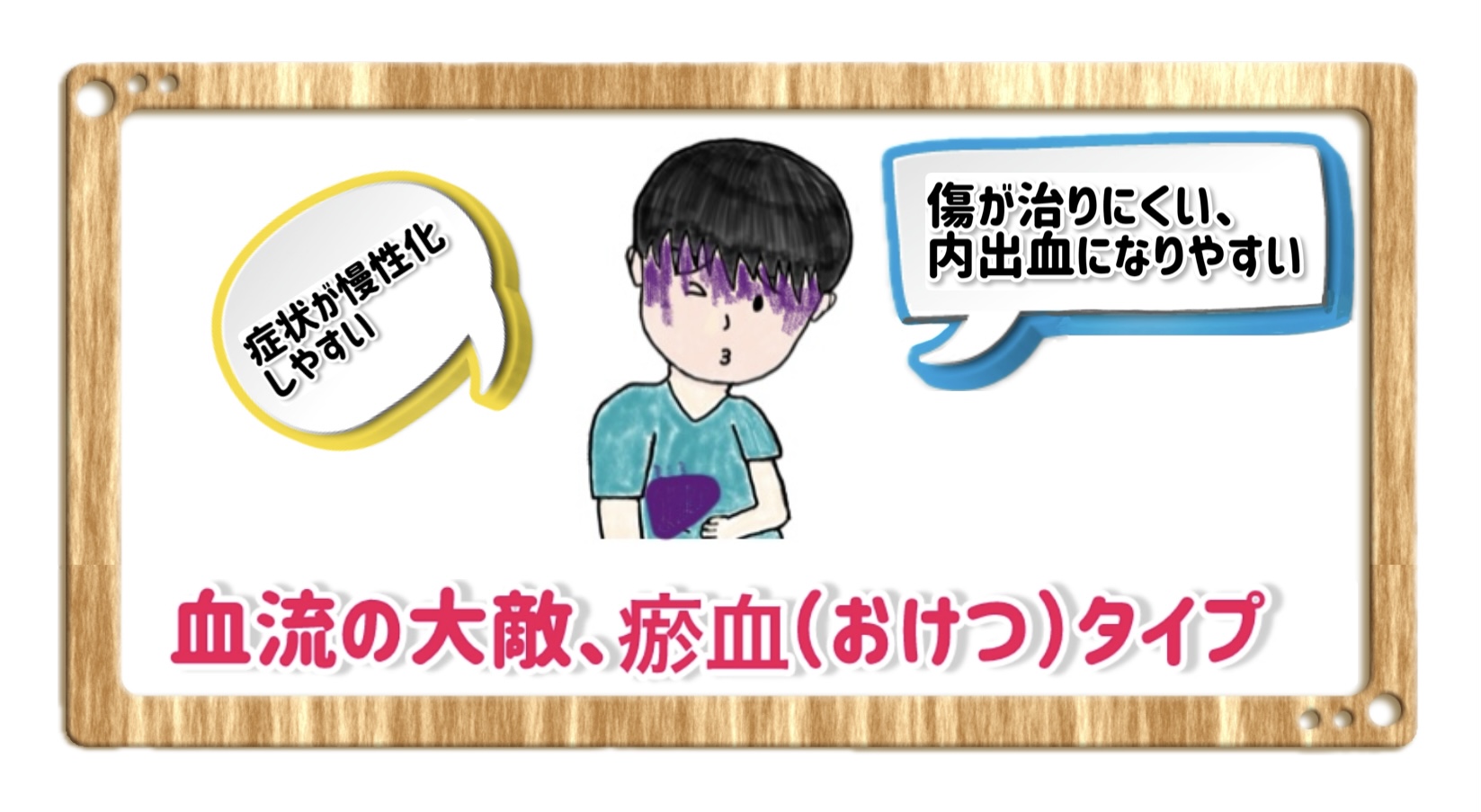

お腹の反応

瘀血の多くは肝臓からの反応なので、肝臓に関与する箇所に反応が出ることが多いです。

肝臓そのものの反応は右肋骨に沿った箇所、そこから左下腹部へクロスするように反応が出ます。

というのも、全身から左下腹部に集められた血液が静脈(これを門脈といいます)を通り、肝臓に集められるのですが、肝臓がこの集められた血液を処理することができずにいると、その場で停滞したり、逆流することで左下腹部やおへその周りに反応が出ます。

また、肝臓は正常に機能していても、左下腹部の静脈に集まる血液量が多過ぎたり、静脈自体の容量が減ってしまっても同じような反応が出ることもあります。

首・頭の反応

肝臓はその他にも上半身の血液も回収します。

その際、左下腹部のように頭の上で集められ、右の後頭部を通って肝臓に回収されていきます。

腹部と同様に肝臓が集められた血液を処理できずにいると、上の図のような頭のてっぺん、右の後頭部に反応が出ます。

※左下腹部や頭の反応は東洋医学ではその箇所自体が肝臓の反応とされています。

解剖学で説明すると上記のようになりますが、実際の門脈や頭の血管の走行とはズレが生じます。

門脈や頭のうっ血による反応と東洋医学の反応点が類似しているところもあり、門脈や頭のうっ血による反射が左下腹部や頭に出ているのでは、という見解の元に解説しています。

背中の反応

右胸椎7〜9番の真裏あたりに肝臓があるため、この辺りに反応が出ます。

瘀血が多いと、この部分がボコッと膨れて見えたり、その部分だけ刺すような痛みがあるなどの特徴があります。

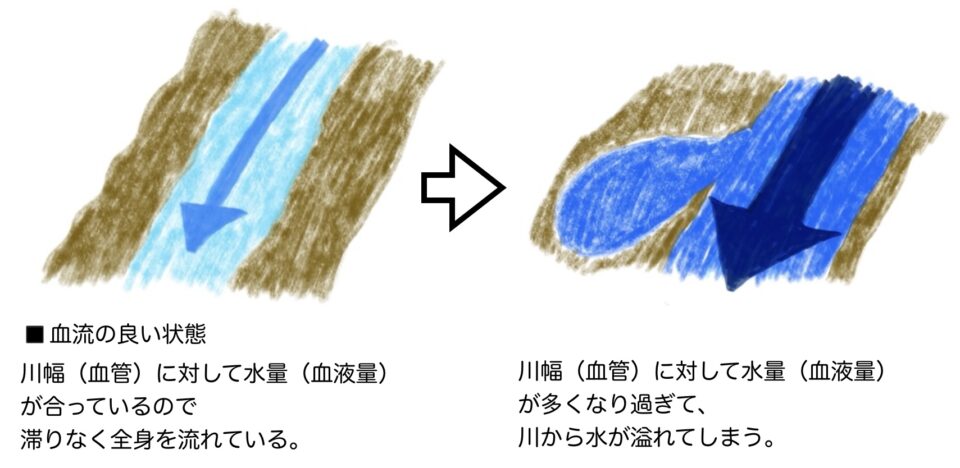

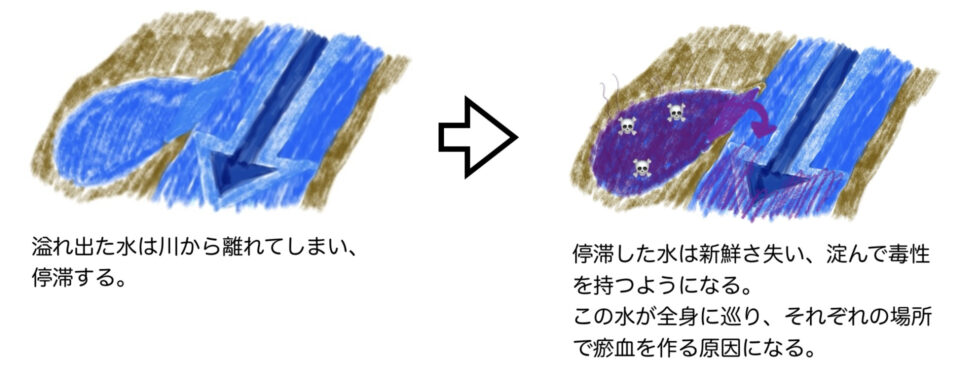

瘀血のでき方は2通り

血液が多くなることで起きる瘀血

血流を川に例えると、

川の水が増水して氾濫し(例えばアルコールを代謝するのに川の水を多くして(血流量を多くして)対応している様子)、氾濫した水が毒性を持ち、毒性のある水が川に戻ると、川のいろいろなところで滞りを起こす原因になるイメージです。

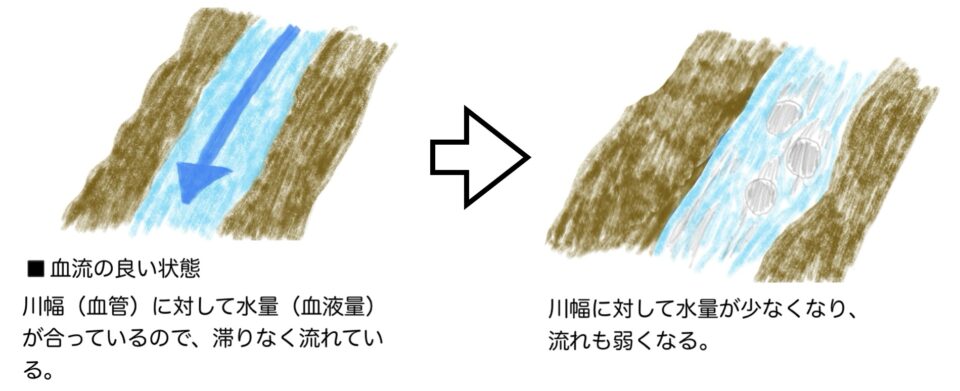

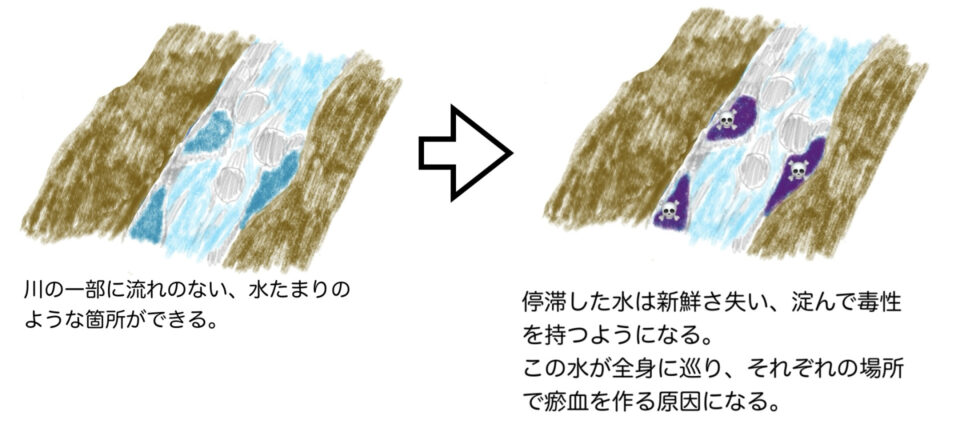

血液が血液が少なくなることで起きる瘀血

こちらは、

川の水が少なくなり(アルコールの代謝により水が少なくなってしまったなど)、川の一部に水たまりのような停滞した水が出来、その水が毒性を持ち川に流れると、川のいろいろなところで滞りを起こす原因になるというイメージです。

肝臓のタイプによって対処法が変わります。

瘀血は肝臓由来のことが多いため、上記のように肝臓にとっての有害物(アルコール、薬、ストレスなど)に対してどのように対処するかは肝臓のタイプによって変わります。

これは

肝機能炎上、肝臓お疲れタイプと

肝機能ヘロヘロ…肝臓お疲れタイプに通ずることですが、

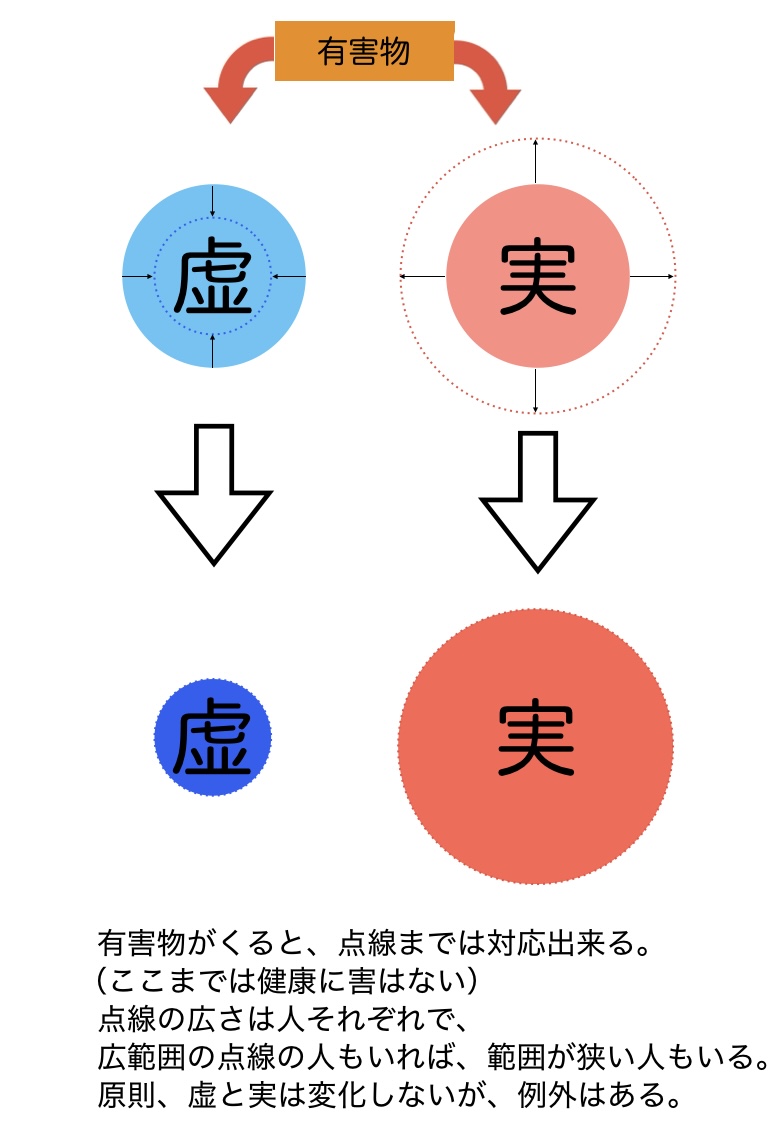

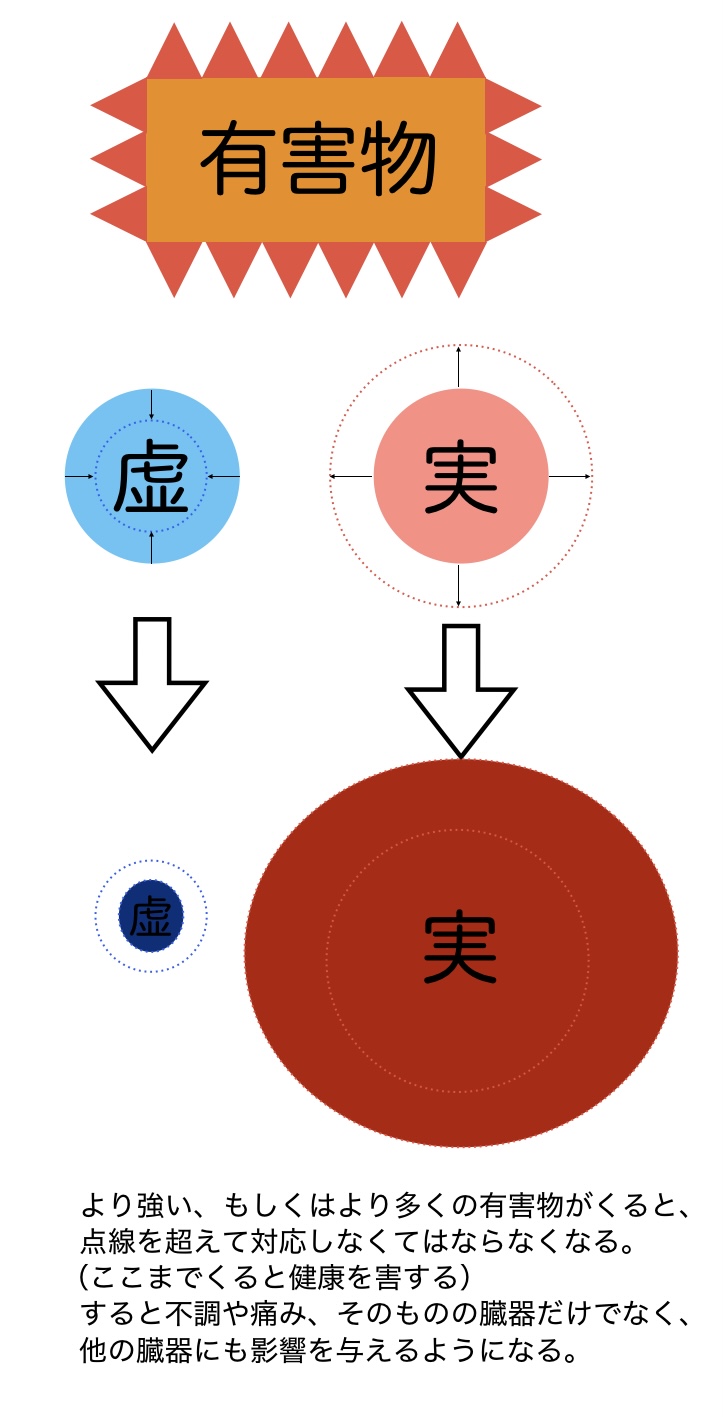

この両者は肝臓の有害物に対してそれぞれ

肝機能炎上タイプは肝臓の働く容量が大きく、被害を受けきれるように容量を大きくして対処(東洋医学では肝実といいます)し、

肝臓ヘロヘロタイプは肝臓の働く容量が少なく、被害を受けないように容量を少なくして対処(上の肝実に対してこちらは肝虚といいます)しています。

つまり、先程の川の水が氾濫し瘀血が出来やすいのが肝機能炎上タイプ、

川の水が少なくなることでできた水たまりが原因となり瘀血が出来やすいのが肝機能ヘロヘロタイプ

ということになります。

肝臓が有害物に対処できる範囲では瘀血はできない

有害物が肝臓の対処できる範囲を超えると瘀血が出来やすくなる

瘀血の施術には注意が必要?

瘀血は長い年月でできるものなので、慢性痛や慢性症状の原因にもなります。

しかし、先程述べたように、古く毒性のあるものなので、施術をして一気に瘀血を流してしまうと、身体が瘀血の処理に間に合わず、身体中に瘀血が巡ってしまい、身体に悪影響(だるくて起きれなくなるなどの軽い症状から、蕁麻疹が出る、高熱が出るなどの重い症状など)を及ぼします。

瘀血の症状を取るのはとても根気が大事になってきます。

早く症状を良くしたいところではありますが、時間がかかってしまうこともよくあります。

ですが、施術を行なっていくと症状だけでなく再発の防止や、早期回復、ご自身でも自覚のなかった症状(そういえば最近お腹の調子が良い、朝の起き上がりが楽、なんだか身体が軽く感じるetc…)も期待できます。

また、普段の生活で気をつけることや、どんな食生活が良いかなども早期の回復の近道になるので、施術とともに行なっていくとより効果的なものとなります。

どんな治療をする⁇

・肝機能の回復

・腸内環境の回復

・頭の熱を下げる

・身体のデトックス

・気の流れの調整

+解毒作用のあるシソやニラを食事に取り入れる

これにより上記のような腹診の反応が経穴の効果により軽減・もしくは消失し、場合によってはその場で症状も軽減することもあります。

また、腰から骨盤周りの筋肉が緩み,刺すような鋭い痛みや、重だるい痛みが軽減し、マッサージなどで押されると痛いという場合は不快ではなくなります。

施術を続けていくと血色やお腹の調子が良くなり,腸内環境が整い,自律神経が安定する効果もあります。

※瘀血の施術は副作用(だるくなる〜酷いと蕁麻疹が出るまで)が出やすいので、一人一人の回復力に合わせて、副作用が出ないように注意して施術しております。

そのため、効果が感じられるようになる時間に個人差が出ます。

予めご了承いただきますよう宜しくお願い致します。

血流の大敵、瘀血(おけつ)タイプにおすすめのセルフケア

先程のイラストのように川の水の増水によるものでも、ストレスや過労による気の不足によるものでも、最終的には肝臓に負担をかけてしまいます。

そのため、セルフケアでも肝臓を守るようなケアが中心となります。

特に現代では肝臓を病む有害物(ストレス、アルコール、薬、眼精疲労、糖質、添加物etc.)が多いので、お心当たりのあるものからセルフケアをすることが重要になります。

特にアルコールや糖質と添加物、眼精疲労はそれぞれ気をつけることができるので、日頃からケアしていくことで

肝臓へのダメージを軽減し、瘀血を減らすことができます。

アルコールや長期に服用している薬、添加物への対処法

肝臓をデトックスする方法が、シソやニラを摂取することです。

シソやニラは肝臓や腎臓を解毒する作用があります。

また、しじみ(貝)は強肝作用があるのでこちらもおすすめです。

眼精疲労への対処法

眼精疲労には蒸気でホットアイマスクやメグリズム、電子レンジで繰り返し使える小豆の入ったものや、USBに繋いで使えるアイマスクなどもあるので、休憩時間にこまめに目を温めると効果的です。

また、目を温めることだけでなく、遠くを見ることも眼精疲労には効果的です。

眼精疲労はパソコンやタブレット、スマホなどは近くを見るため、目のレンズを調節している筋肉を酷使することで起こりますが、反対に遠くのものを見るための目にある筋肉を使うことで、近くのものを見る筋肉が緩めることができるからです。

糖質への対処法

糖質については、少し糖質を多くとっているかも…とお心あたりのある方は、思い当たる糖質をピックアップして、その糖質をまずは半分にしてみましょう。

期間は2週間。(2週間すると大分なれてくるそうです)

その後もうその半分にしていくと、身体の変化を実感できるようになっていきます。

お電話ありがとうございます、

かがみ鍼灸治療院でございます。