こんなお悩みありませんか⁇

- 走り出そうとして足に痛みが出た

- その後歩くのもしんどい

- 痛みが出てから数日後に内出血が出てきた

- 受傷後から痛みがなかなか引かない

- よく足が痛むようになった

- 肉離れを繰り返すようになった

そもそも肉離れとは⁇

肉離れは通称のような呼び名で、正式には筋肉の「挫傷(ざしょう)」と言います。

これは筋肉の繊維が引き裂かれた状態を言います。

肉離れがよく起こる箇所はハムストリングス(裏もも)やふくらはぎの筋肉に多くみられますが、この2箇所に限らず、筋肉の繊維が引き裂かれている状態すべてを指すこともあります。

肉離れの受傷率は年数%ずつ増加し続けており、リハビリ後の再発率も約20%と高い状態にあります。

原因として多いのが、瞬間的に大きな力が筋肉にかかったとき(急に走ったり、重いものを持ったときなど)、関節の可動範囲を超えて動いたとき(急に引っ張られたり、無理に捻ったり)だったり、一度の負荷は小さくても、何度も同じ動作を繰り返して少しずつ筋肉の繊維を引き裂いて起こる肉離れもあります。

これらはスポーツ競技中での受傷はもちろん、日常生活でのふとした時に大きな力が加わることで起こることもあります(信号のある歩道を小走りした、高いところにあるものを取った後に荷重がかかった、階段を急いで駆け上がった、もしくは駆け降りたなど…)。

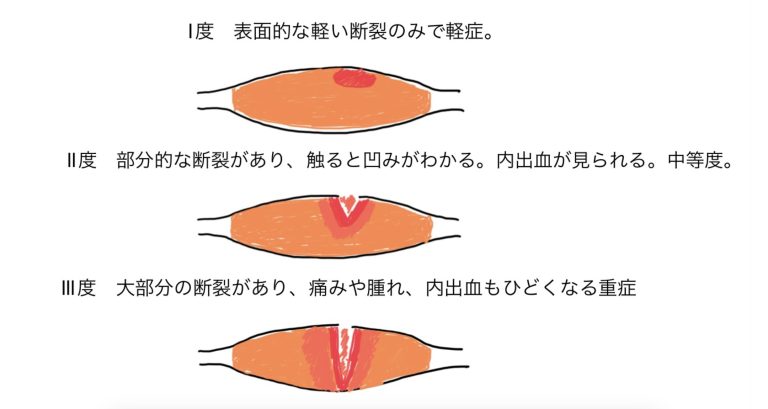

肉離れには症状によりグレードがあります。

肉離れには症状患部の状態によりグレードがあり、痛みが少なく、内出血のないグレードIの軽症のものから、痛みが強く、歩行などの動作も困難で出血もひどいグレードIIIの重症なものまで幅広くあるのも肉離れの特徴です。

グレードIではあまり診られませんが、グレードIIやIIIのハムストリングスの損傷で膝裏に内出血が、ふくらはぎの損傷では足首付近に2日〜1週間で内出血が現れます。

期間が早ければ浅い層の筋肉の損傷、もしくは損傷程度がひどいものであり、

期間が遅ければ深層の筋肉の損傷である可能性が高いです。

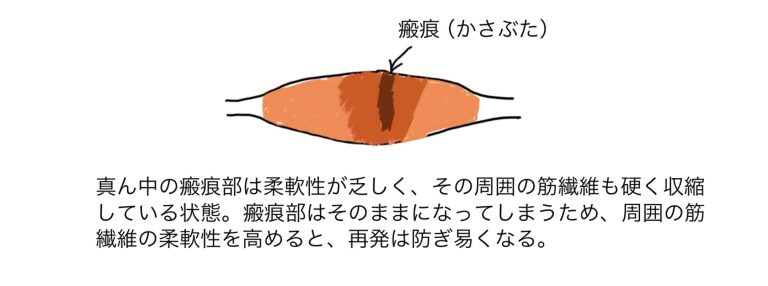

肉離れの回復では、損傷箇所が元の筋肉に戻るのではなく、「瘢痕(はんこん)」というかさぶたのような組織に置き換り修復されます。

この瘢痕は筋組織のような柔軟性はないため、負傷した筋肉を含めた全身の筋肉の柔軟性や高めたり、筋繊維をより太くしないと再負傷する原因となってしまいます。

当院が考える肉離れの原因と対処法

先程書いたように原因は筋繊維を引き裂く力が加わったことによるものですが、根本的な原因としては、

負傷以前に筋肉の柔軟性の低下や筋疲労があり、受傷前に既に肉離れになりやすくなっている状態であることがほとんどです(ごく稀に柔軟性があって、疲労もそれほどでもなく、それよりも強い力が加わってしまい、肉離れになることもあります)。

また、柔軟性の低下や筋疲労が回復しにくい身体になっていると再発を繰り返す原因にもなります。

肉離れを受傷してから施術するにしても、肉離れを再発しやすくなってしまって施術するにしても

筋肉の柔軟性の低下が起こりやすくなる原因や筋疲労が溜まりやすくなる原因を解決していくことが焦点となります。

西洋医学的には、

患部の症状を抑えるために痛み止めや、筋肉の硬直を緩和するような薬を処方したり、

マッサージでは硬直した患部周囲の筋肉へのアプローチを行い、

整体では筋肉が硬直してしまう姿勢に関するアプローチを行われているなど、あくまでも「肉離れを起こした患部」に対してのアプローチをされているかと思います。

もちろん、それにより症状が改善された、以前より症状が軽くなってきている、という方もいる反面、

施術が身体のタイプに合っておらず、根本的な原因を解決出来ていないために

- 以前よりかは症状が良くなったが、まだ痛みが残っている

- あまり症状が変わらない

- 筋肉をほぐすのを忘れてしまったり、施術を受けないでいると、症状がぶり返してしまう

- 自分に合った装具や薬に出会えない

といった方も多いようです。

実は肉離れを起こしやすくなる筋肉の柔軟性の低下や筋疲労が溜まりやすくなる機序や原因も身体のタイプにごとにあります。

西洋医学では、上記のように肉離れを分類して、それぞれの対処法がありますが、

東洋医学的な見方をすると、更に細分化して分類することが出来ます。

(実際にどのように施術していくのかは当院施術についてからご覧になれます。)

それにより、肉離れをしてしまったり、もしくは繰り返している場合は、このようなタイプ別の原因を鑑別し、施術することで早期の回復や再発防止への解決の糸口が見つけることができるかもしれません。

どの身体のタイプでも肉離れの症状が出ることもありますが、

今回はその中でも肉離れになりやすいタイプを3つ、それぞれ

・なぜ筋肉の柔軟性の低下や筋疲労が溜まりやすくなるのか、

・そんなとき身体には他にどんな反応が出ているのか、

・それに対してどのような施術をしていくのか

をご紹介していきます。

.

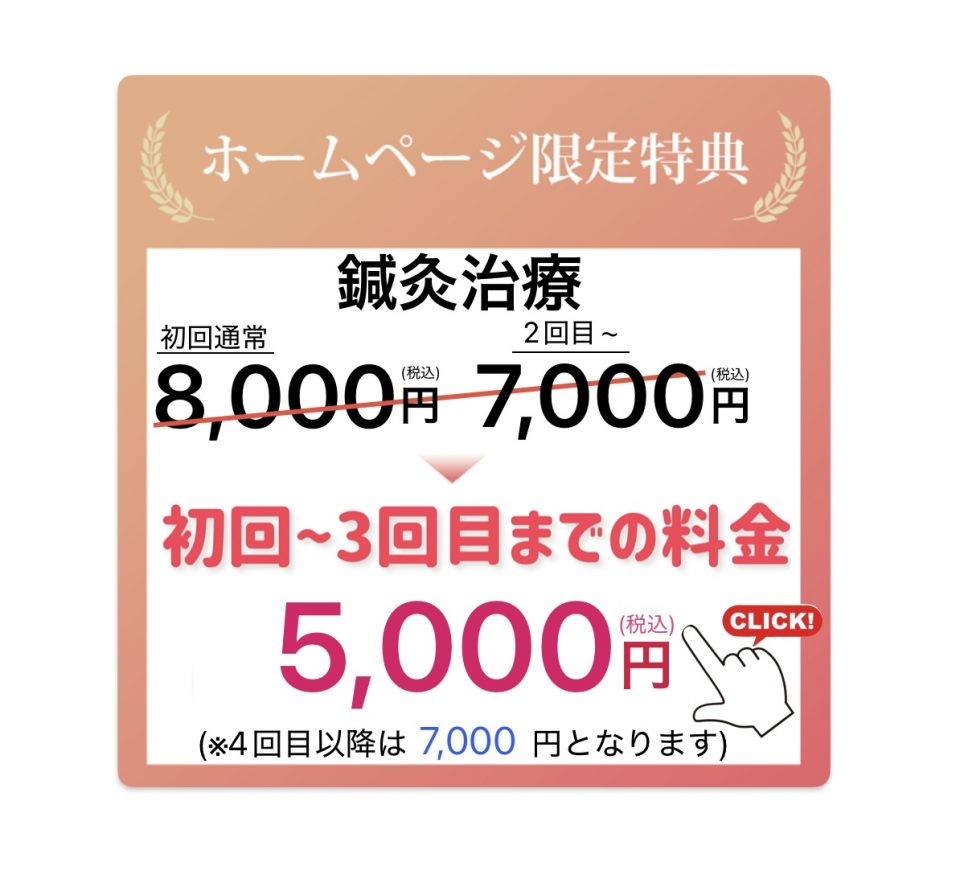

\今だけ限定!HPからのご予約に限り/

.

毎月 先着5名様限定で

ご予約時に「HPを見た」とお声かけください

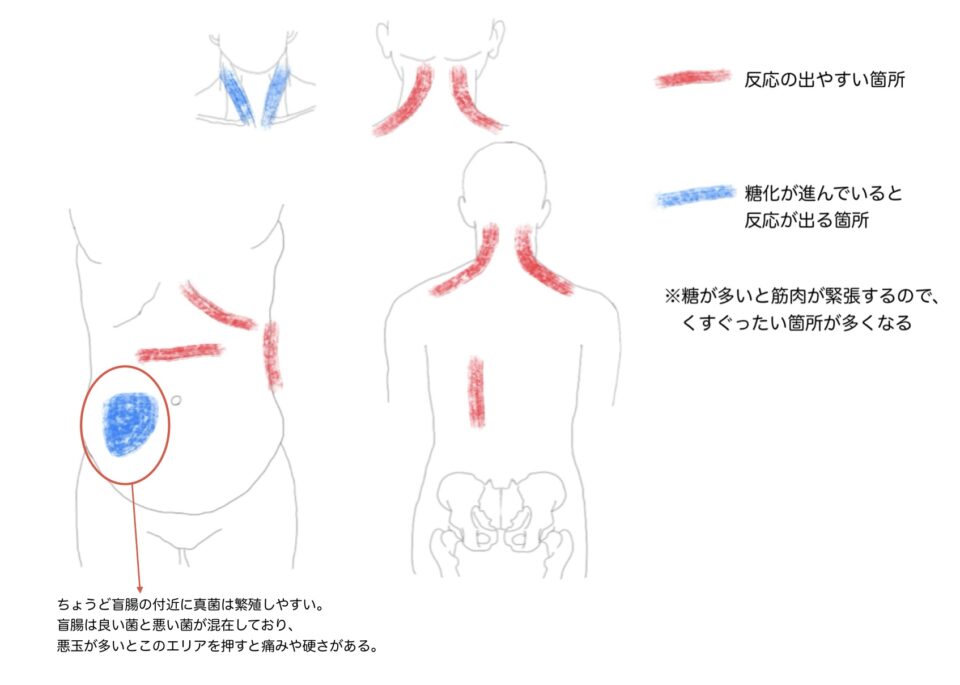

①身体の糖化と糖代謝異常タイプ

腹診を行うと以下のような箇所に反応が出ることが多いです。

糖は摂取し過ぎると身体に蓄積して、筋肉を硬くする性質があります。それにより肉離れを起こしやすい下肢の筋肉も硬くなりやすくなります。

また、糖が多いと自律神経が乱れやすく、天候の変化や季節の変わり目などに痛みが強くなる、疲労が取りづらい、身体のあちこちがつりやすくなる、などが起こりやすくなるのもこのタイプの特徴です。

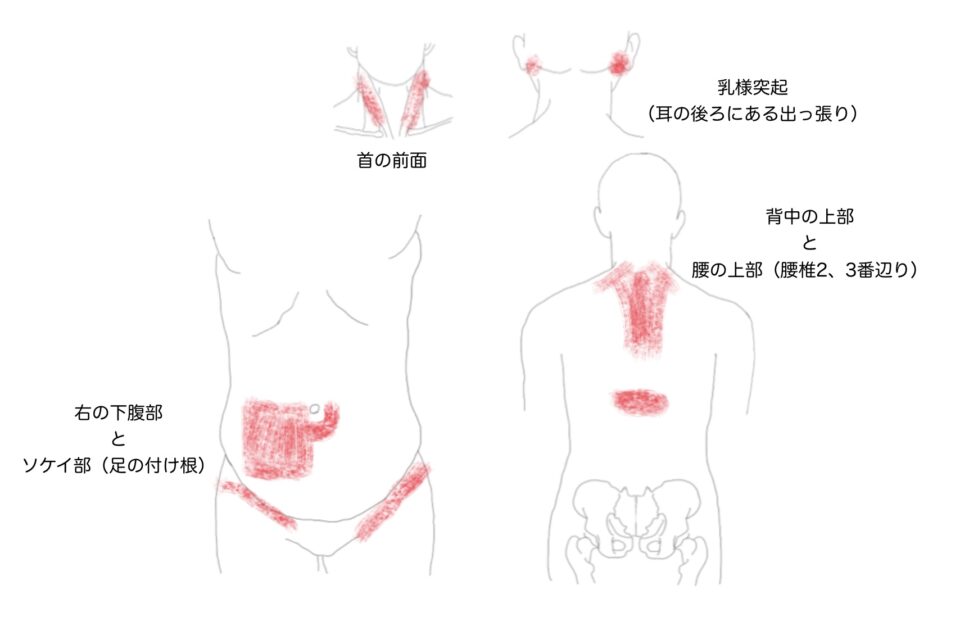

②扁桃腺弱体による免疫低下タイプ

腹診を行うと以下のような箇所に反応が出ることが多いです。

扁桃タイプは免疫機能が低下しています。

それにより、病巣感染(扁桃腺の免疫低下が原因となり、他の臓器や筋肉や関節などの組織に違った病気を起こすこと)が筋肉にも起こりやすくなり、炎症反応が出ることにより痛みや不調が長引くこともあります。

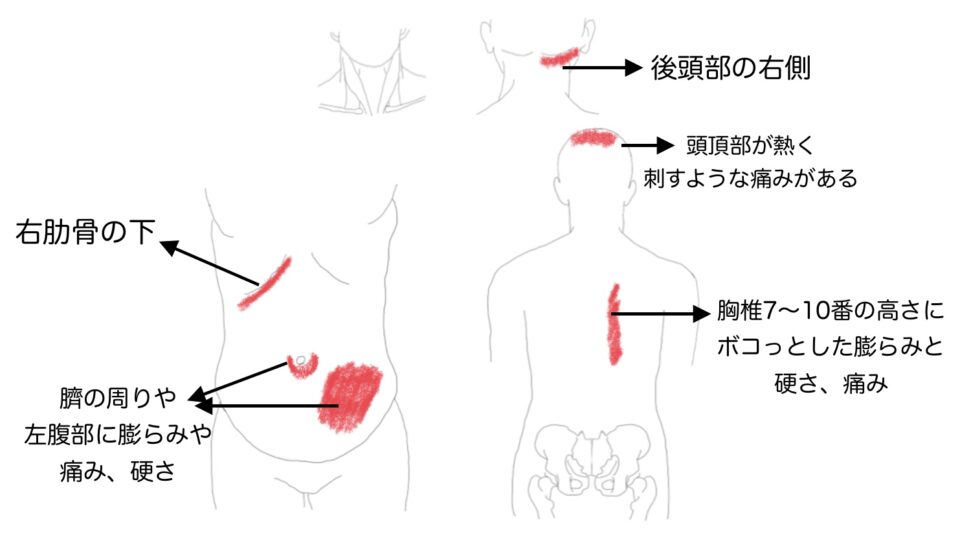

血流の大敵、瘀血(おけつ)タイプ

このタイプは身体のあちこちで血流を堰き止めてしまいます。主に左腹部の血流が悪くなりやすく反応が出ますが、これは血管の走行で肝臓に繋がり、肝臓のうっ血により起こるためです。

それにより鼠径部(足の付け根)が硬くなることで、骨盤内の血流を悪くなり、腰から骨盤周りの筋肉か硬直して、肉離れを起こしやすくなります。

またこのタイプの痛みは刺すような鋭い痛みや鈍痛、症状が慢性化しやすいなどの特徴があります。

腹診を行うと以下のような箇所に反応が出ることが多いです。

どんな施術?

それぞれのタイプに合った経穴(ツボ)を使い、組み合わせることで、以下のような効能があり、腹診や主訴の反応を軽減していきます。

(詳しくは当院の施術についてにあるどんな施術をする?からご覧になれます)

①身体の糖化と糖代謝異常タイプ

膵臓機能の回復(身体に溜まった糖の除去と糖代謝UP)

腸内環境の回復 免疫機関の回復など

+普段の生活の糖質コントロール

糖代謝が回復することにより、下肢の筋肉の疲労が溜まりにくくなり、筋肉が緩むため、患部の痛みも軽減します。

それによりストレッチの効果が高くなり、より柔軟性のある筋肉にすることもできます。

また施術を続けていくと天候の変化による体調不良(頭痛などが)あった場合にも、以前より楽かも、と実感されることも多いです。

②扁桃腺弱体による免疫低下タイプ

免疫機関の回復 腸内環境の回復(腸は大事な免疫機関)

呼吸器系の回復 気の流れの調整など

+お腹を冷やさない、できたら鼻うがい

これにより、扁桃腺や呼吸器系の働きが良くなるため、病巣感染の症状が緩和されるだけでなく、呼吸が深くなり、血中の酸素が多くなることで、筋持久力も上がることが期待できます。

③血流の大敵、瘀血タイプ

肝機能の回復 腸内環境の回復 頭の熱を下げる

身体のデトックス 気の流れの調整など

+解毒作用のあるシソやニラを摂る。

腰から骨盤周りの筋肉が緩み,下肢への血流も良くなり、刺すような鋭い痛みや、重だるい痛みが軽減します。

またマッサージなどで押されると痛いという場合でも不快ではなくなります。

施術を続けていくと筋肉の柔軟性はもちろん、血色が良くなる、お腹の調子が良くなり,腸内環境が整い,自律神経が安定する効果もあります。

※瘀血の施術は副作用(だるくなる〜酷いと蕁麻疹が出るまで)が出やすいので、一人一人の回復力に合わせて、副作用が出ないように注意して施術しております。

そのため、効果が感じられるようになる時間に個人差が出ます。

予めご了承いただきますよう宜しくお願い致します。

当院ではあなたがどのタイプなのかを検査、判別して施術を行います。

それにより、他で症状が軽減しなかった、もしくは薬を服用しているけど、症状が変わらないという方を根本的に改善します。

もし、不調で悩まれていたら、まだこのようなところにフォーカスして施術をしていないために、痛みや不調が長引いている可能性があるので、是非一度ご来院いただき、ご自身が現在どんな状態なのかを今一度立ち返り、一緒に治していきましょう。

ごく軽い肉離れでした。

ふくらはぎのつりが原因でしたが、少し前から違和感がありました。

帰りには、すごく楽になっていました。

先生にはずっと以前からお世話になっています。

私の駆け込み場所です。

自分の弱い所を知ることができて、いつも助かっています。

気にしすぎ・の性格はなかなか治らないようです。

これからも、よろしくお願いします。

久美子 様

お電話ありがとうございます、

かがみ鍼灸治療院でございます。