こんなお悩みありませんか?

- クラクラするようなめまいがする

- 急に目が回ってしまう

- 耳の聞こえが悪く、平衡感覚がおかしい

- 耳鳴りがする

- 症状を繰り返している

※メニエール病の確定診断は多岐に渡るので、症状の幅が広く、個人差が大きいことが特徴です。

そのため、中には病院の治療を主に行う方が適切な場合もあり、鍼灸での施術はその手助けをする程の効果であることもあります。

また、メニエール病と確定診断はないものの、症状が類似していたり、症状がまだ軽度なものは鍼灸での施術が功を奏することもあります。

どちらにしても、まずはお身体を診させていただいてからの判断、または施術を継続しながらの判断により、

- 施術を継続できるのか

- 病院での治療を優先するのか

- あるいは病院と鍼灸の施術を並行して行うのか

を判断させていただきます。

予めご了承いただきますよう宜しくお願い致します。

そもそもメニエール病とは⁇

メニエール病の国内患者数は4〜6万人と言われ、その有病率は人口10万人あたり15〜18人程度で稀な病気であり、平均発症年齢が男女とも50歳前後とされています。

しかし、最近では30〜40代の女性の発症が増えていたり、中には10歳以下の症例も報告されているなど、増え始めている病気でもあります。

メニエール病の主な症状はめまいなどの平衡感覚症状と耳鳴りや難聴などの聴覚症状ですが、どちらかの症状だけではメニエール病ではなく、あくまでもその両方の症状があるもの、また発症と緩解を繰り返しているものをメニエール病としています。

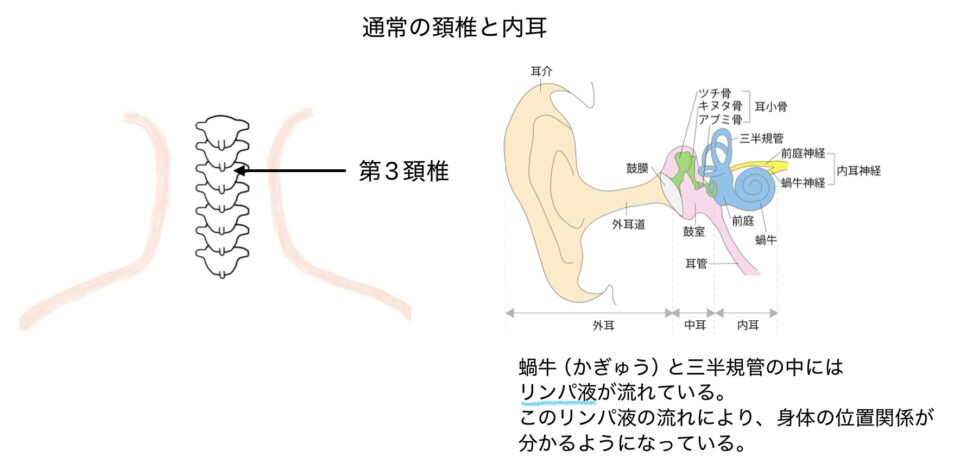

原因は内耳のリンパ液が溜まることとされていますが、その原因も不明なことが多く、発症要因も

- 天候の変化

- ストレス

- 睡眠不足

- 過労

- 季節の変わり目

などの日常的に多く経験しやすい要因であることから、症状に悩まされている方が多くなりやすい病気でもあります。

西洋医学的には、

めまいや聴覚症状の症状を抑えるような薬を処方したり、

マッサージでは硬直した首肩周りの筋肉へのアプローチを行い、

整体では首肩周りの筋肉が硬直してしまう姿勢に関するアプローチを行われているなど、あくまでも「メニエール病の症状」に対してのアプローチをされているかと思います。

もちろん、それにより症状が改善された、以前より症状が軽くなってきている、という方もいる反面、

施術が身体のタイプに合っておらず、根本的な原因を解決出来ていないために

- 以前よりかは症状が良くなったが、まだ痛みが残っている

- あまり症状が変わらない

- 筋肉をほぐすのを忘れてしまったり、施術を受けないでいると、症状がぶり返してしまう

- 自分に合った装具や薬に出会えない

といった方も多いようです。

当院のメニエール病の見解

これまでメニエール病と診断されたり、精密検査を受けてはいないがメニエール病の可能性があるとされた方を施術させていただいた方の共通点は、

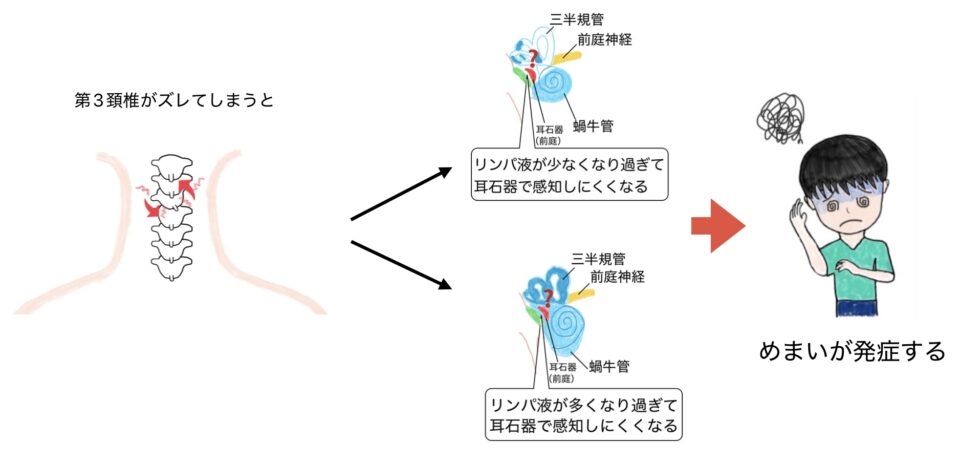

頚椎に歪みを生じていたことです。

これは首を触診した際に圧痛(押した時の痛み)や首の部分的な硬さとして現れます。

これらの反応をなくしていくと、メニエール病の症状が軽減することが多く、頚椎の歪みが内耳のリンパ液を溜めさせてしまう原因になることもあるのでは⁇と考えています。

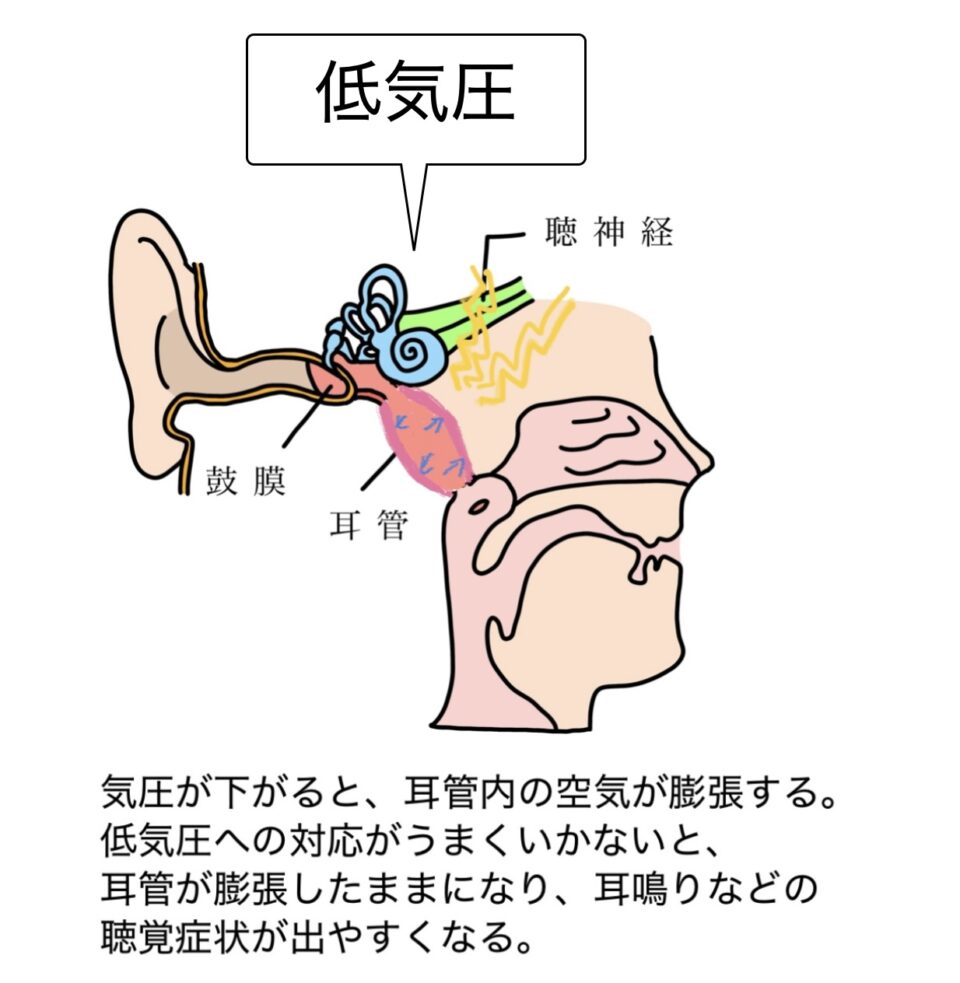

聴覚症状に関しても、鼻と耳を繋いでいる「耳管(じかん)」の中の空気が膨張すると、こもった状態になり、耳鳴りの原因になることがあります。

以下2つの原因が考えられます。

①低気圧

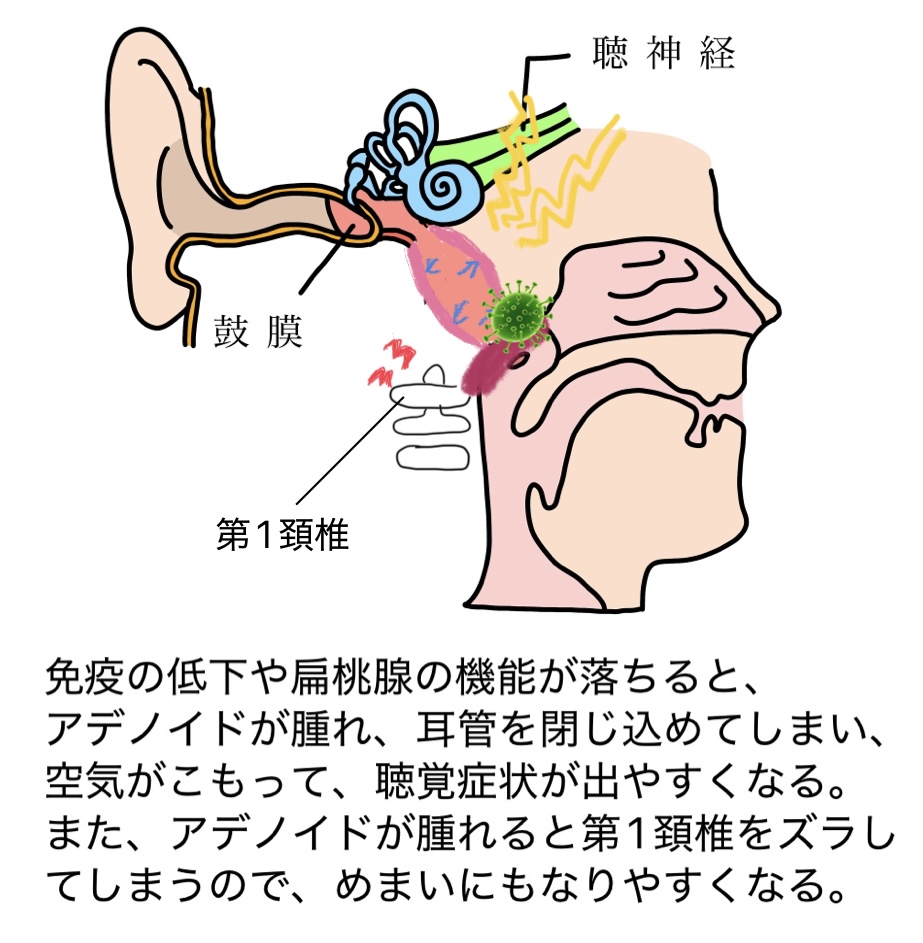

②アデノイドの腫れ

また、上記のようなめまいや聴覚症状が天候の変化や季節の変わり目で発症しやすいというのも、西洋医学的には自律神経の乱れとされ、アプローチすることは困難とされていますが、これも東洋医学の五臓である「脾(ひ)」を整えることで、自律神経を調整しやすくなります。

「脾(ひ)」と自律神経については身体のタイプ診断の中の「自律神経失調症による対応力弱体化タイプ」で紹介しておりますのでご覧ください。

以上3つの要因となる

- めまいは頚椎の歪みを調整

- 聴覚症状は耳管のはたらきを調整

- 自律神経は「脾」を整えて天候の変化への調整

というところに焦点を当てて施術をしていくことで、時間がかかることもありますが、メニエール病の症状を軽減していくことも期待出来るようになります。

めまいや聴覚症状、天候への適応力の低下などの自律神経の乱れという現象が起こりやすくなる原因は、実は身体のタイプと深い関係があります。

どの身体のタイプでもメニエール病の症状が出ることもありますが、

その中でもメニエール病の症状の原因をつくりやすい身体のタイプを3つ、それぞれ

・身体のタイプと発症の因果関係

・そんなとき身体には他にどんな反応が出ているのか、

・それに対してどのような施術をしていくのか

をご紹介していきます。

.

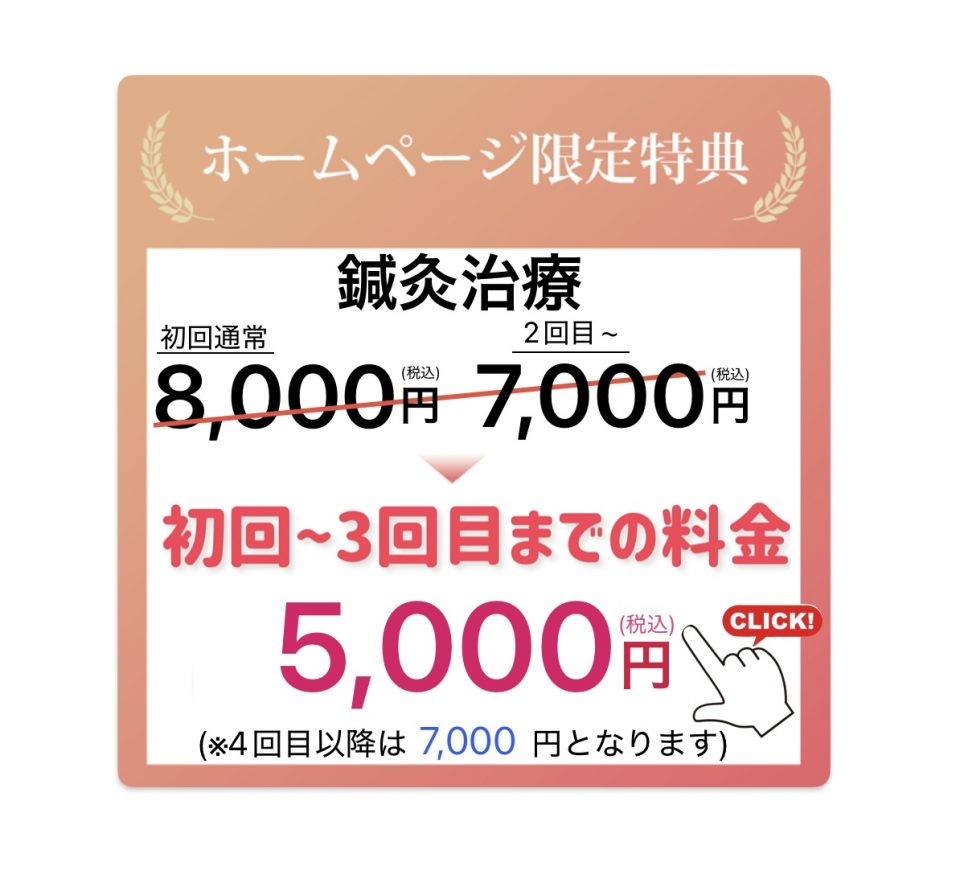

\今だけ限定!HPからのご予約に限り/

.

毎月 先着5名様限定で

ご予約時に「HPを見た」とお声かけください

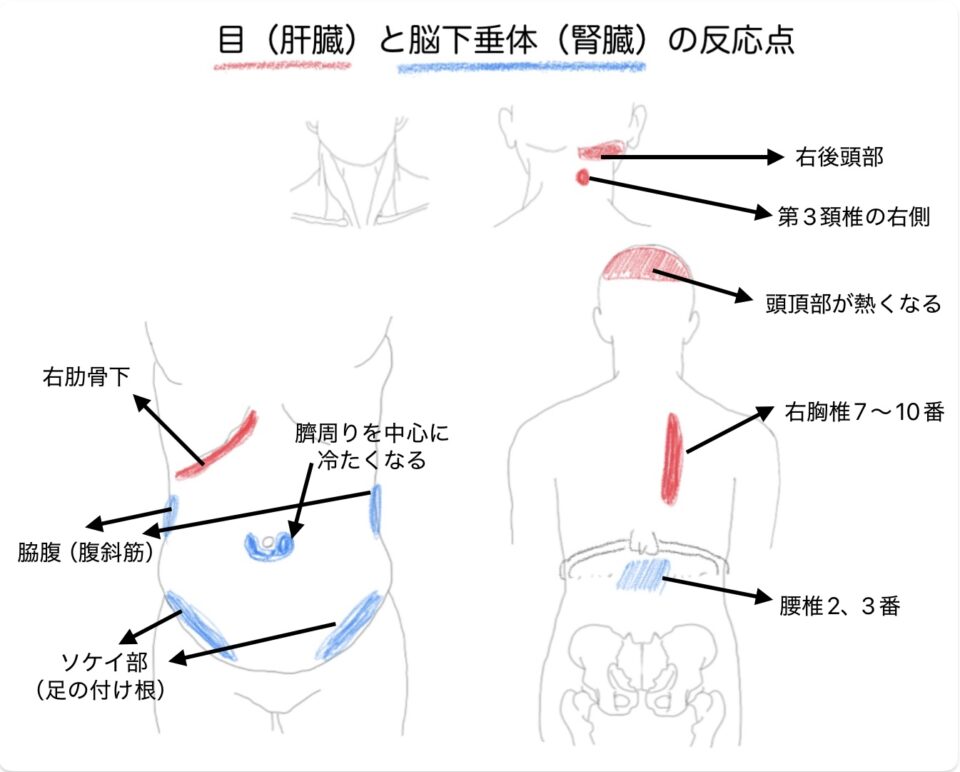

①眼精疲労による脳下垂体お疲れタイプ

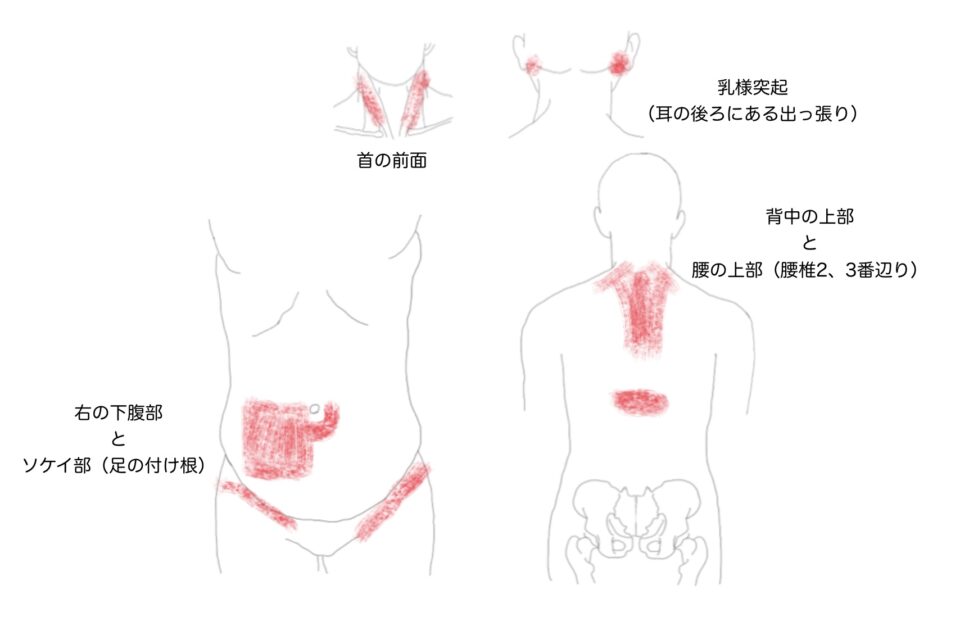

腹診を行うと以下のような箇所に反応が出ることが多いです。

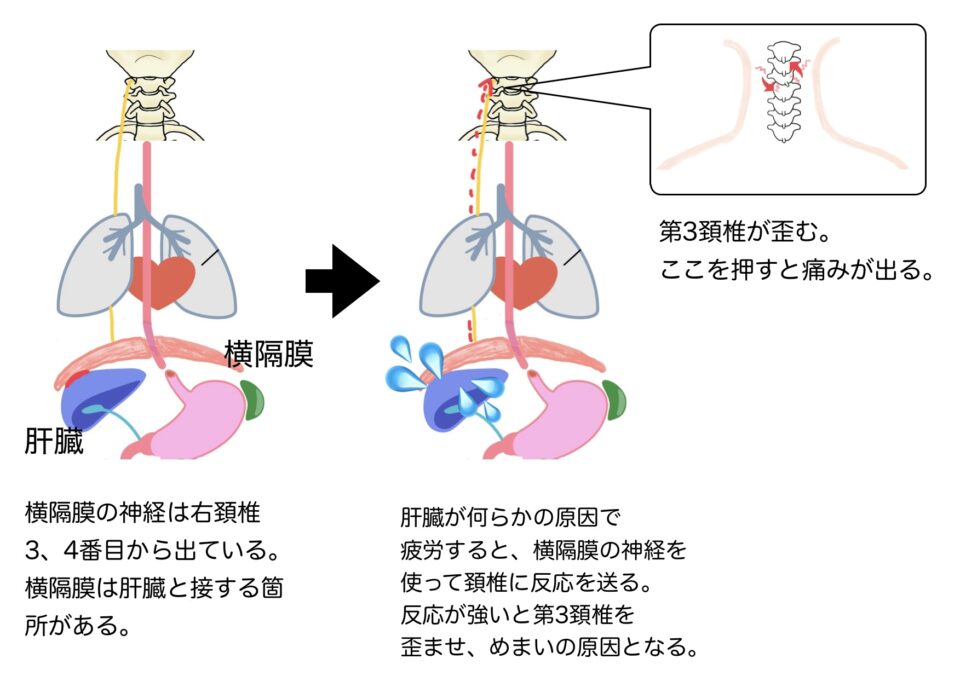

眼精疲労により、東洋医学の五臓である「肝」が疲労し、その反応が第3頚椎にズレを生じさせることでめまいが起こりやすくなります。

実はこの第3頚椎から横隔膜の神経に繋がる神経になり、横隔膜と肝臓が接しているところがあるため、「沈黙の臓器」とされている肝臓はこの第3頚椎の神経を使って身体にSOSを出しているのでは⁇と考えられています。

②扁桃腺弱体による免疫低下タイプ

腹診を行うと以下のような箇所に反応が出ることが多いです。

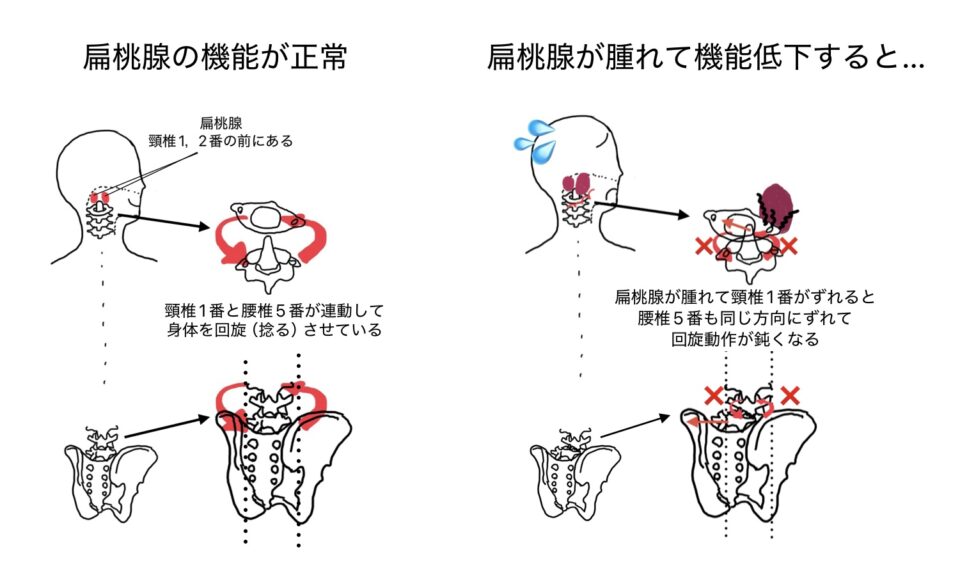

先程イラストでも書いたように耳管の出入り口にあるアデノイドという扁桃腺が腫れていると耳管の空気を出し入れしにくくなり、耳管の中で空気が膨張することで耳鳴りが起こりやすくなります。

また、扁桃腺の真後ろには第1頚椎があるので、扁桃腺が腫れると第1頚椎をずらしてしまい、めまいと共に腰痛や股関節痛の原因にもなることがあります。

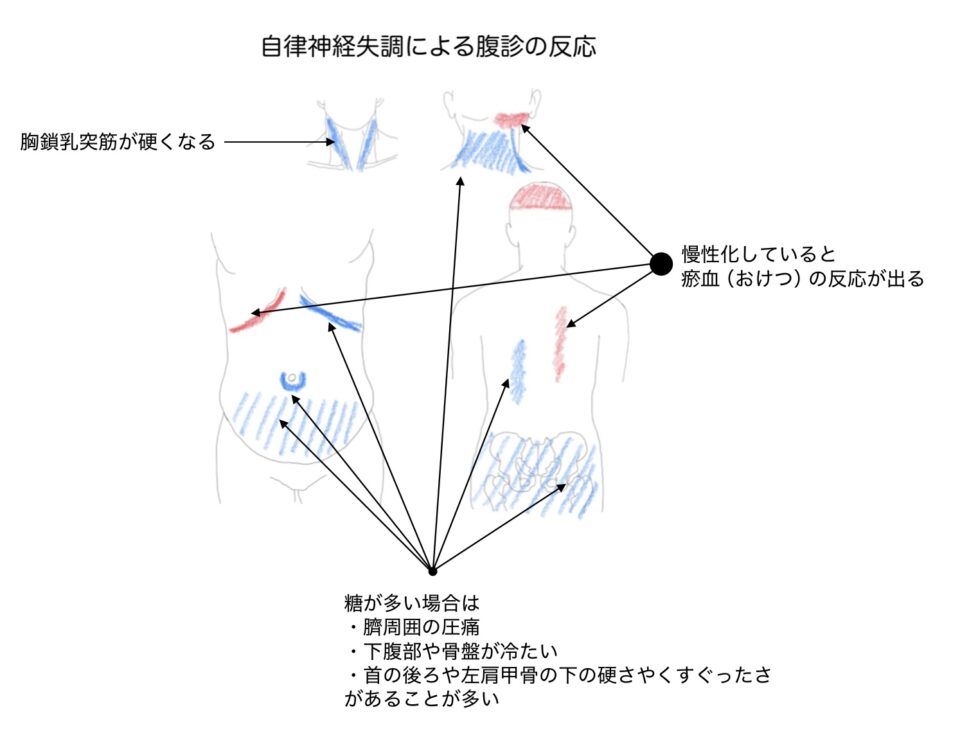

③自律神経失調症による対応力弱体化タイプ

腹診を行うと以下のような箇所に反応が出ることが多いです。

先程紹介したように東洋医学では自律神経のはたらきは五臓のひとつである「脾(ひ)」にあるとされています。

そしてこの「脾」は消化器官全般のはたらきを意味しています。

「脾」のはたらきが鈍くなると、消化能力だけでなく、基礎代謝や環境への対応力が落ち、回復しにくくなったり、症状をぶり返しやすくなるのが特徴です。

どんな施術?

それぞれのタイプに合った経穴(ツボ)を使い、組み合わせることで、以下のような効能があり、腹診や主訴の反応を軽減していきます。

(詳しくは当院の施術についてにあるどんな施術をする?からご覧になれます)

①眼精疲労による脳下垂体お疲れタイプ

目の回復 肝機能の回復(目の回復に関係)

下垂体の機能回復 内臓を引き上げる

+メグリズムなどで目を温める

眼精疲労の施術を行うことで、「肝」の調整にもなるので、第3頚椎のズレが調整され、めまいの症状も軽減します。また、脳下垂体はホルモンを放出するところなので、睡眠の質が良くなる、朝の目覚めが良くなるため、身体の回復力も改善されるなどの効果も期待出来ます。

②扁桃腺弱体による免疫低下タイプ

免疫機関の回復、腸内環境の回復、頚椎1番の調整など

+冷たいものの飲食を控える

鼻うがい など

免疫機能を整えることで、空気中のウイルスや細菌への抵抗力が強くなり、アデノイドの腫れを起こしにくくなります。

それにより、第1頚椎のズレを起こすこともなくなり、めまいへの効果も期待できます。

③自律神経失調症による対応力弱体化タイプ

脾の機能回復(それぞれの原因に準じて)

腸内環境の回復 目の疲労(脳下垂体)の回復

+生活リズムや食生活の見直し

自律神経に関与する「脾」は「肝」との相関関係があるため、「脾」の治療を中心に「肝」の調整も行っていきます。

それにより両者の機能回復が見込めるので、

肝の調整により頚椎のずれによるめまい、脾の調整により天候の変化などの気圧の変動による耳鳴り、季節の変わり目で発症しやすくなる、という症状を抑える効果が期待出来ます。

当院ではあなたがどのタイプなのかを検査、判別して施術を行います。

それにより、他で症状が軽減しなかった、もしくは薬を服用しているけど、症状が変わらないという方を根本的に改善します。

もし、不調で悩まれていたら、まだこのようなところにフォーカスして施術をしていないために、痛みや不調が長引いている可能性があるので、是非一度ご来院いただき、ご自身が現在どんな状態なのかを今一度立ち返り、一緒に治していきましょう。

システム上、ページの容量が足りず、別ページにて喜びの声をご紹介しております。

上の画像をクリックするとご覧になれます。

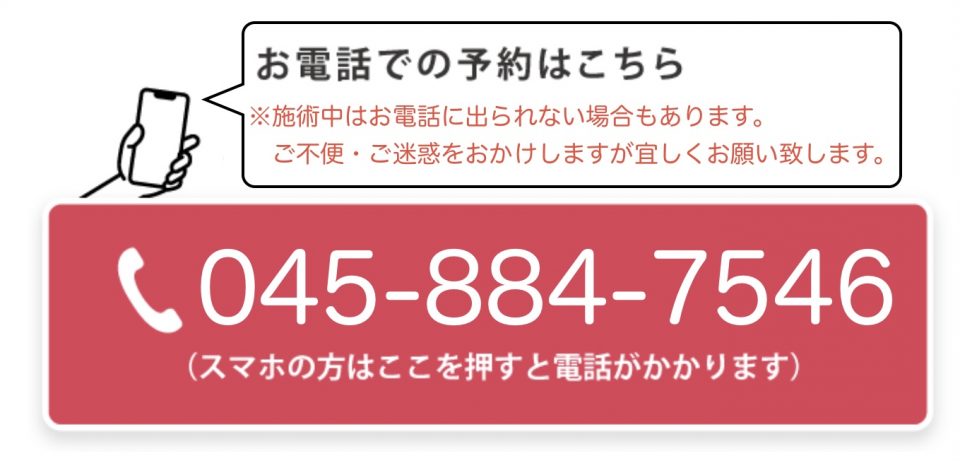

お電話ありがとうございます、

かがみ鍼灸治療院でございます。